索非亞城市導覽

來到陌生的城市,參加 Free Walking Tour 幾乎成了我們的習慣。索菲亞這趟特別驚喜,出發前對保加利亞歷史一無所知,沒想到隨著導遊的腳步,卻像一路掀開了城市的地層,每走幾步就是另一個時代的故事。

保加利亞的國獸是一隻獅子,城市裡不少雕像也都有牠的身影:教堂外的中世紀石獅、總統府大門上的獅徽、甚至街角的裝飾,在市中心不時可以看到威武的獅子形象。導遊還打趣問我們:「台灣的國獸是什麼?」 ,我一時語塞,腦中閃過台灣黑熊的模樣,不確定算不算官方的國獸。

接著來到 St. Nedelya 教堂。這座中世紀教堂的外觀看起來莊嚴寧靜,但背後卻有段震撼的歷史。1925 年,共產黨搞暗殺,藏炸彈在教堂的將軍喪禮上,造成超過200人死亡,500多人受傷,許多出席的政要因此喪命。保國國王 Tsar Boris III剛好去參加前幾天刺殺案中喪生的士兵喪禮,他因為遲到而奇蹟似的逃過一劫,沒想到遲到還能救命。

在市中心廣場,最顯眼的是高舉花環、神情端莊的 索菲亞女神像。她一手持月桂,一手停著貓頭鷹,象徵智慧與勝利。但有趣的是,這裡原本是列寧雕像的所在地。共產時代過去後,人們決定換上一位守護女神,這也算是一種時代轉換的註解吧。

導遊站定位,有些驕傲的介紹一個城市街角,你能同時看到東正教教堂、猶太會堂、奧斯曼清真寺和基督教堂,導遊說這一角落體現了索菲亞對宗教的包容力。歷經帝國爭奪、政權更替的小國,反而培養出一種多元並存的氣質。

接著來到 Serdika 遺跡。這裡兩千年前是色雷斯人的聚落,後來被羅馬人發展成繁華的城市 Serdica,甚至是君士坦丁大帝最喜歡的駐地之一。當初在建地鐵的時候才發掘出的羅馬城遺跡,現在走下地鐵站,就能看見古羅馬浴場、街道和拜占庭教堂的殘壁。現代的手扶梯與地底的石磚路並列,像一場時間的拼貼,把帝國的輝煌和當下的日常連在一起。

幾步之外,就是那條金光閃閃的黃磚道。據說這些磚頭是奧匈帝國的親王結婚時,特別從布達佩斯送來當作賀禮,用來鋪設皇宮與國會之間的道路。走在上頭,總讓人想到《綠野仙蹤》裡的黃磚小徑。

在皇宮前,我們還排隊到公共水龍頭喝了一口溫泉水。原來這裡地下有豐富的溫泉,自羅馬時期就已被利用,直到今天仍不斷湧出。雖然帶著淡淡硫磺味,但想到這一口水和千年前的羅馬人共享同一來源,竟別有滋味。

繞進一個小院,會看到那座被稱為索菲亞最古老建築的 聖喬治圓形教堂(Saint George Rotunda)。我們沒有入內,紅磚砌成的樸實外觀,教堂小得不起眼,但在周遭高大的共產時期建築群環抱之下,更顯得堅韌。

導遊還提到一個保加利亞傳統:春天時,人們會互相贈送紅白線編成的小飾物,稱為 Martenitsa,象徵健康與好運。等到看見第一隻燕子,就把它綁在樹上。這樣的習俗聽起來既樸實又詩意,把心願交給季節,等待春天兌現。

往外一看,正對著的是總統府,原本是共產時代的集會堂,如今卻成了國家最高權力的象徵。旁邊就是地鐵入口,往下走能直達古羅馬城遺址,再往外一圈,是東正教大教堂、猶太會堂、奧斯曼清真寺,甚至還有一間麥當勞。世界宗教、帝國遺跡、現代資本,全都奇妙地在這個街口匯聚。

婦女市集

我們特地去逛了 婦女市集(Sofia Women’s Market)。這個市集據說在 19 世紀末就已經存在,最早是婦女們挑著自家種的蔬果、手工製品出來擺攤,後來慢慢成了索菲亞最大的市場之一。雖然如今市集有些沒落,也傳說晚上出現一些可疑人士,但白天依舊人聲鼎沸。攤位上擺滿當季蔬果,顏色鮮艷得像畫布一樣,還有琳瑯滿目的堅果、乳酪和香料。我們忍不住買了一小包當地的核桃,邊走邊嗑,感覺就像真正融入了這座城市的日常。對我來說,旅行中最喜歡的往往是這樣的市場,和當地人擠在一起挑菜、用手指比劃著價格,接地氣。

沿著市場往前走,會經過 獅子橋(Lion’s Bridge) 和 老鷹橋(Eagle’s Bridge)。兩座橋本身並不大,但雕像卻很有象徵性——獅子是保加利亞的國徽圖騰,到處可見;而老鷹橋則是城市重要的交通節點,橋上四隻銅鷹守護著來往的人群。

紅色索菲亞

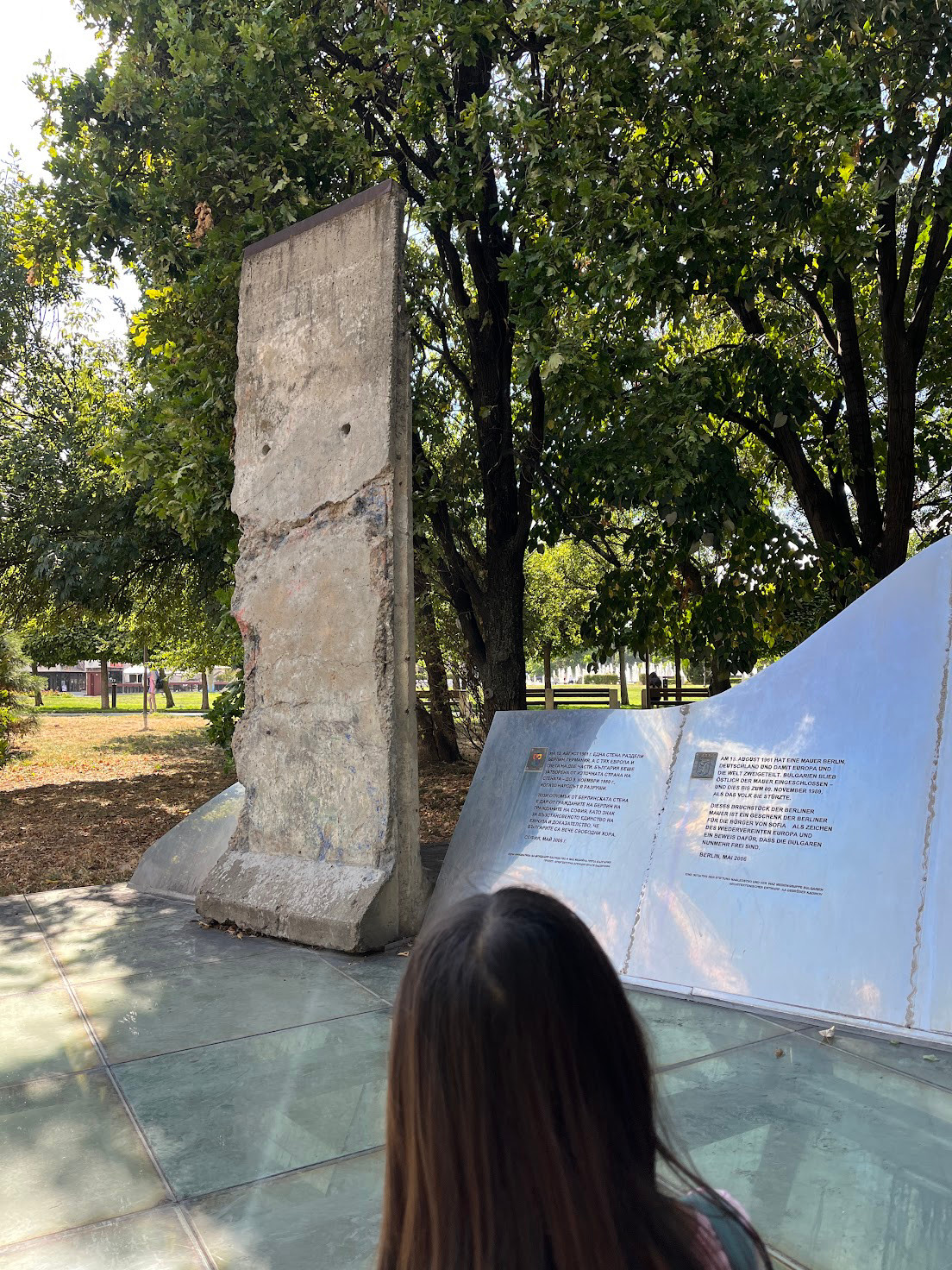

在索菲亞,除了古羅馬城、莊嚴的教堂,還有另一種歷史記憶 - 「紅色索菲亞」。在 NDK(國家文化宮)前的廣場,就展示著一小段柏林圍牆,提醒人們那段東西分隔的歲月。城裡還保留著一些共產時代的特色商店:半地下室的空間,只有一個小窗口供人購物。玻璃後面,貨物被擺得整整齊齊,每一樣都貼著鮮橘色的價錢標籤,當初是不是也要排隊領貨呢?

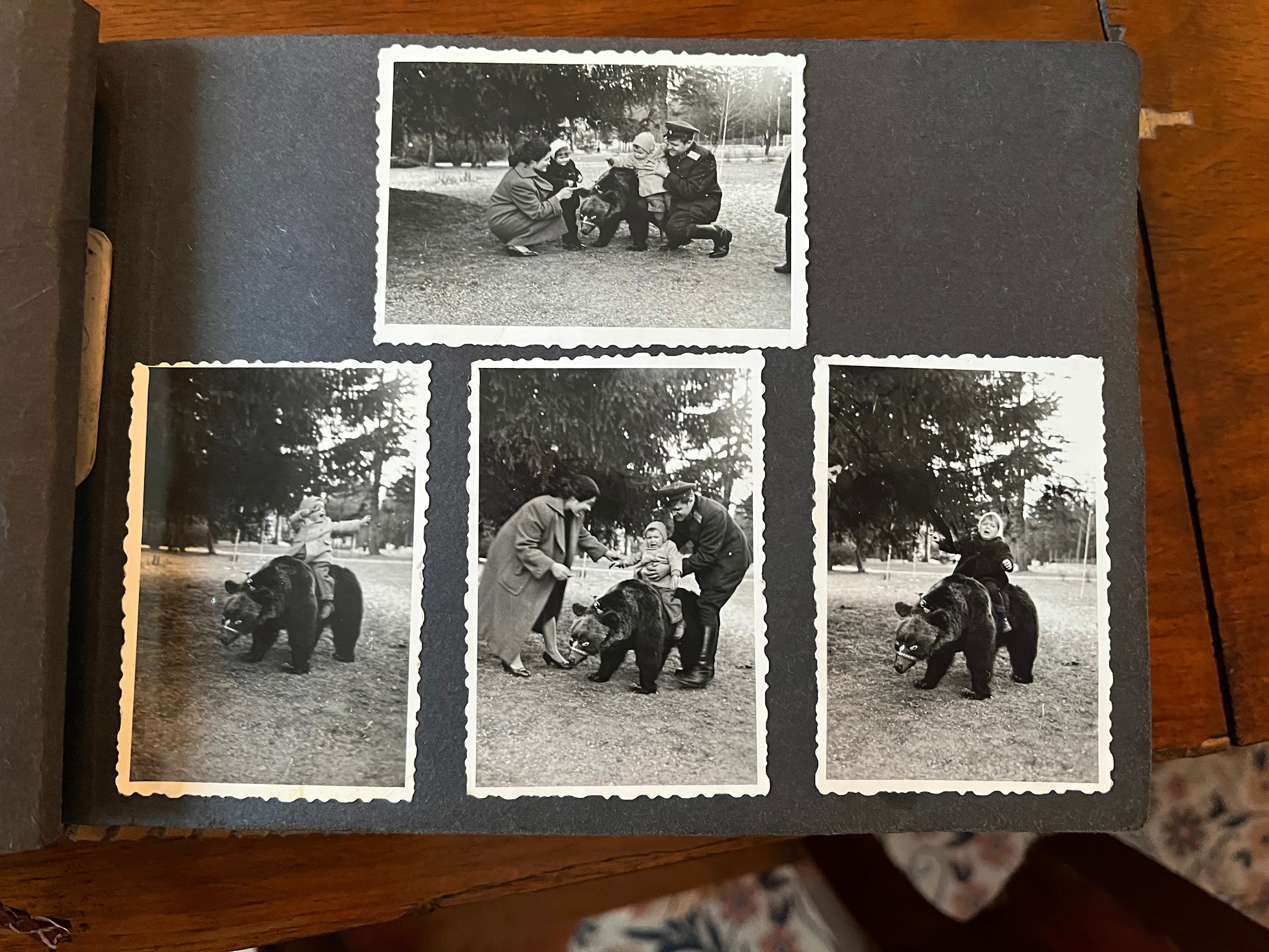

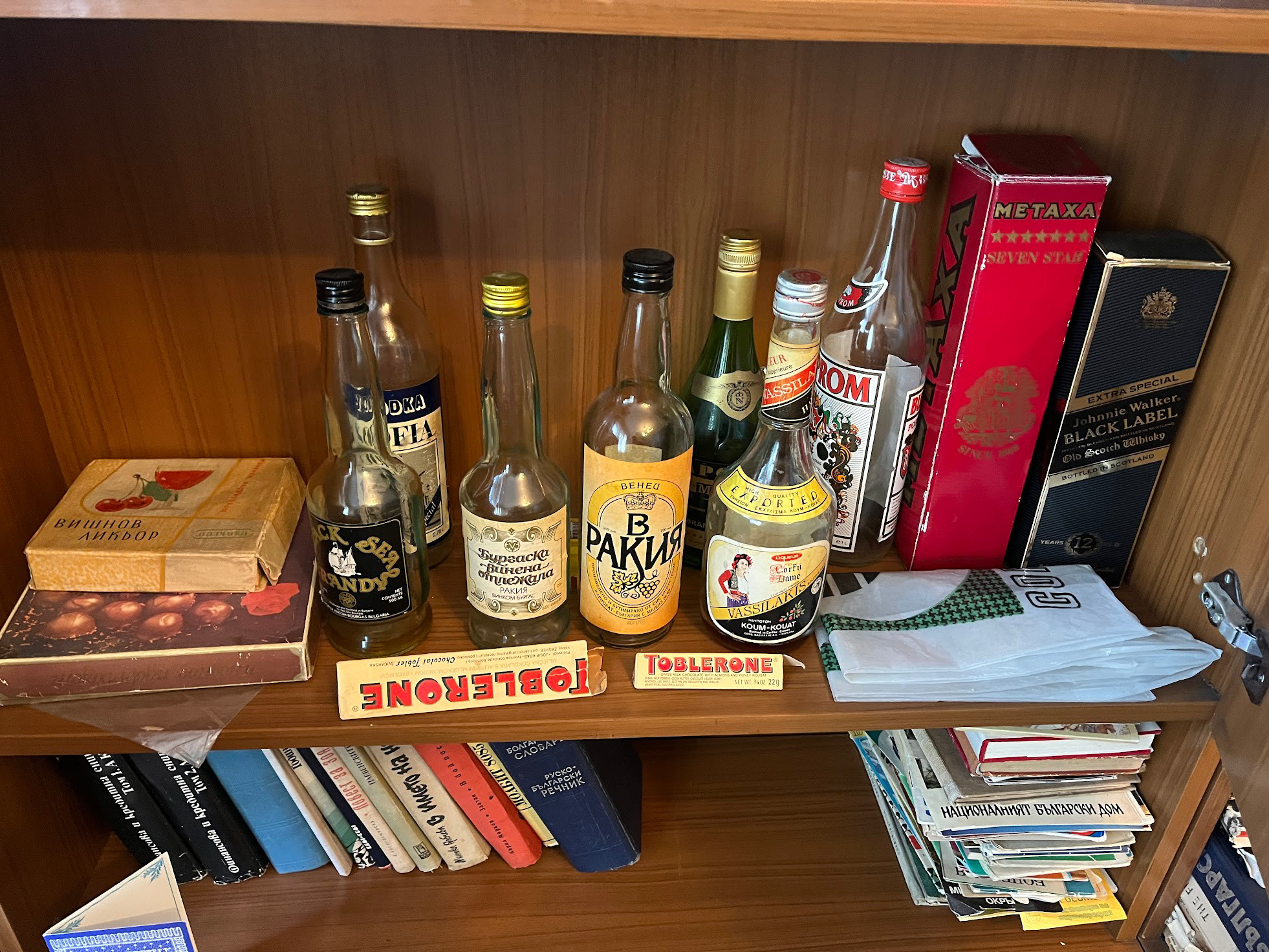

最特別的體驗,是我們參觀了 「紅色公寓(Red Flat)」。那是一個仿真的展覽空間,重現一戶典型保加利亞家庭在 1980 年代的生活樣貌。故事的主人是一家三口:父親長年在利比亞工作,被視為能接觸外面世界的 「體面職業」;母親則與兒子留在索菲亞,過著典型的鐵幕生活。導覽機帶著我們,一邊看一邊聽故事,從客廳裡的舊電視機、書架上的馬克思主義叢書,到廚房的老式冰箱與餐具,每一件物品都能觸碰,好像我們也跟著兒子一起長大。

故事的最後來到 1989 年,柏林圍牆倒下,家庭也迎來了巨大的轉折。由計畫經濟轉向自由市場,他們一度徬徨,但最後又重新站穩腳跟。兒子後來出國留學,歸國後成了 IT 產業的一員,象徵著保加利亞社會的變遷。

走出那間公寓,我腦中還留著黃色沙發、陳舊書櫃的影子。旅行中我們常常看宏偉的教堂、壯麗的古蹟,但像這樣細膩的生活重現,卻讓人真切觸摸到歷史:那不是抽象的 「共產時代」,而是有笑聲、有嘆息、有柴米油鹽的一家人。

饒過大大的紅色五角星,一個曾飾在黨部大樓頂上的殘存的時代符碼,就進入位於索菲亞藝術文化宮旁邊的 Museum of Socialist Art(社會主義藝術博物館) 的雕塑庭園。這裡展示著許多冷戰結束後從公共廣場、政府建築拆除下來的共產雕像,包括列寧、馬克思、史達林、切·格瓦拉等主義象徵,也有蘇聯紅軍士兵、女工形象等的雕像。一排排高大的雕像被安置在草皮上,大多破損斑駁,乍看之下有點像雕塑的墓園。彷彿在無聲訴說一段 「被終結的信仰」。

在這裡漫步,竟覺得有點荒誕 - 它們曾高高在上,象徵某種絕對政權,曾經被推到萬眾敬仰,如今也被拆下成為廢墟,移入博物館 「收藏」。這樣的歷史痕跡是應該被銷毀?還是被收藏,以提醒後人?

保加利亞的二十世紀時光

如果說古羅馬遺跡、東正教教堂讓人看到索菲亞的千年根基,那麼二十世紀的保加利亞,則可以在幾座美術般的博物館和歌劇院裡重新拼湊出來。

在 國立理工博物館 (National Polytechnic Museum),一排排科學儀器、古董車、收音機與老電腦,是一場現代化過程的縮影。這些物件雖然靜靜待在展櫃裡,卻見證了保加利亞從19世紀到20世紀如何與世界科技接軌。孩子們最愛的,當然是能動手試玩的物理裝置,從光學到聲音,一邊玩一邊驚嘆,原來物理也能這麼有趣!

而在 區域歷史博物館(Regional History Museum ),場景換成了一座建於 1912 年的華麗浴場。如今展廳裡播放著二十世紀的歷史影像,從王室婚禮的輝煌,到戰爭與共產體制的陰影,再到自由市場初期的徬徨。展示的日用品、舊報紙和紀念品,讓歷史不再只是大事件,而是與人們日常緊密相連的片段。

走出博物館不遠,就是 索菲亞國家歌劇院。這座二十世紀初建的西式劇院,莊嚴典雅,曾經是城市文化的心臟。對我們來說,即使沒有看演出,單單站在劇院前,也能想像當時索菲亞人穿著正式禮服進場,對未來充滿希望的模樣。

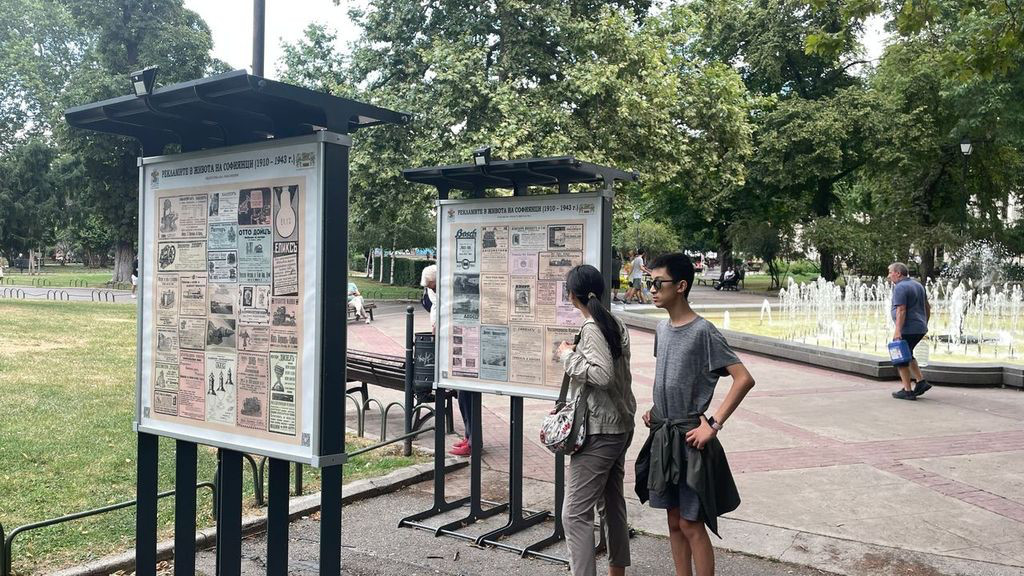

最吸引我們的其實是前方的公園。這裡長期展出二十世紀初的舊報紙,即使一句保加利亞文都看不懂,光看黑白圖片就能感受到當年的氛圍:人們的穿著、廣告的樣貌。周圍的老人則三三兩兩聚在棋盤前下西洋棋,神情專注,這種閒情逸致的畫面,和鐵幕時代的沉重形成強烈對比。

涅夫斯基教堂

在飛機即將降落索菲亞的時候,窗外那一抹金光就已經閃進眼裡——那是 亞歷山大·涅夫斯基主教座堂,城市最醒目的地標。果然,一踏進市區,就更能感受到它不只是建築,而是一種精神象徵。

教堂建於 1882 到 1912 年,是為紀念在 1877–1878 年俄土戰爭 中犧牲的俄國士兵,因為那場戰爭最終換來了保加利亞從鄂圖曼帝國的解放。命名的「聖亞歷山大·涅夫斯基」則是一位十三世紀的俄國王子、東正教的守護聖人。可以說,這座教堂本身就把保加利亞的民族記憶與東正教信仰緊緊綁在一起。

教堂規模驚人,可容納五千人同時祈禱,曾經是世界上最大的東正教教堂之一(直到 2000 年才被其他城市後來居上的新教堂超越)。就像「世界第一高樓」的競賽一樣,總有人要被超過。但在巴爾幹半島,這裡依然是最大、也是最具代表性的東正教堂。

細節更讓人驚訝,這座教堂的設計與建造是跨國合作的結晶:大理石裝飾和燈具來自慕尼黑,大門金屬零件在柏林 鑄造,大門則由維也納 的工坊製作,馬賽克更是直接從 威尼斯運來。結果就是今天看到的這種融合東歐、俄羅斯與中歐工藝的壯麗風格,交叉穹頂的結構、挑高 45 公尺 的中央金色大圓頂,閃耀著讓人無法忽視的光芒。

走進去,立刻被那份莊嚴籠罩。金色與深色相互對比,聖像畫一層層延伸向上,空間裡迴盪著回聲。只是有點特別的是,想要拍照或攝影,都需要額外付費。這或許提醒著我們,這裡不只是觀光客的「打卡點」,更是索菲亞人心中的聖殿。

在索菲亞的日子,是與歷史擦肩、與日常交融的一段時光。這座城市不張揚,卻讓我們一步步走進它的層層故事。接下來,往東自駕向黑海去,保加利亞的旅程才正要展開。