色雷斯王谷

我們來到號稱「色雷斯王谷」的地方。這裡散落著數百座土墳,曾是古代色雷斯貴族的安息之所。色雷斯人是印歐語系的一支民族,活動於今日的保加利亞、羅馬尼亞、希臘北部與土耳其西北部。他們在荷馬 《伊利亞特》 中就已出現,作為勇猛的戰士,曾站在特洛伊一方。雖然文化常被希臘與羅馬人視為 「部落式」 社會,但其藝術、金工與宗教儀式卻極具特色。

這裡最著名的是建於西元前三世紀的 卡贊勒克色雷斯墓(Thracian Tomb of Kazanlak),以希臘化風格的壁畫聞名,描繪著宴會與戰士的場景,甚至被列入世界文化遺產。然而真正的古墓對外封閉,遊客只能參觀旁邊新建的 「仿製墓室」,裡面空間狹窄、空氣悶濁,讓人頗感失落。平原上一座座土堆靜靜矗立,像是凝固的時間,卻少了想像中的震撼。

王谷所在的這片平原,還有另一種香氣的歷史。這裡是保加利亞的玫瑰之都,自 18 世紀以來,便以大馬士革玫瑰聞名於世。保加利亞被譽為「玫瑰之國」,盛產的玫瑰油品質極佳,占全球供應量約七成以上,廣泛出口到法國、瑞士等地,成為香水工業不可或缺的基底。每年六月,卡贊勒克都會舉辦玫瑰節,花田裡採花、遊行、舞蹈,熱鬧非凡。只是我們九月到訪時,花早已採收完畢,田裡只剩光禿禿的黃土地,空氣裡沒有半點玫瑰的芬芳。

飛碟紀念碑

Buzludzha 紀念碑正式名稱是 Monument House of the Bulgarian Communist Party,位於保加利亞 Shipka 山脊上的 Buzludzha Peak,海拔約 1441 米(後來山峰用炸藥整地後高度約為 1432 米)。建造期間從大約 1974 年開始,到 1981 年落成,為了紀念 1891 年的社會主義黨員在此的峰聚會而建。

它是保加利亞共產黨的象徵建築,卻像一個被拋棄的舞台道具,巨大的圓盤形外觀,荒蕪的混凝土外牆,讓人感到一種荒謬的超現實感。山頂的風強的把人吹得直往後退,我們勉強繞著外圍走了一圈,隱約能看到屋頂的破洞、玻璃碎片、牆上的涂鴉與風化痕跡。大門是鎖著的,進不去;有些人從旁邊的地下室偷偷鑽進,但那樣做風險很高,也不被官方允許。

據說內部有許多馬賽克壁畫,展現共產黨史、工人、農民、戰爭場景,以及共產黨英雄(如馬克思、列寧等人)的形象。如今已被破壞、掉落、淋雨、無人修繕。這樣一個原本要頌揚理想、革命與力量的建築,如今只剩風聲在回盪。想像它內部空曠的廳堂,牆上殘破的馬賽克,空洞得甚至比廢墟更空洞,因為這裡承載的是失落的理想與幻滅的承諾。

下山途中,我們又經過一座紀念碑:兩隻巨大的手,正緊緊握著火炬,象徵著保加利亞與俄羅斯的友誼。可在俄烏戰爭的此刻,那種鐵片鑄就的友好顯得格外不合時宜。它們站在這裡,彷彿時間靜止,卻與現實世界徹底脫節。

中世紀皇都

Veliko Tarnovo 曾是保加利亞的中世紀首都,尤其在 第二保加利亞王國(1185–1396) 時期達到鼎盛。它被譽為「保加利亞的拜占庭」,是當時的政治、宗教和文化中心。

城市依山勢建造,三大山丘環抱著蜿蜒的Yantra 河,構成天然的防禦地形。1393 年,鄂圖曼帝國攻陷此城,保加利亞王國就此滅亡,但 Veliko Tarnovo 依舊保有舊時的輝煌印記。山坡上晚風捲起揚特拉河谷的薄霧,城牆、尖塔與紅磚屋頂在暮色中從山坡層層疊起,很是好看。

Yantra 河谷中央的高地上,矗立著巨大的 Asenevtsi Monument(三王雕像),建於 1985 年,用以紀念第二保加利亞王國的三位沙皇 - Asen、Peter 和 Kaloyan。他們是帶領保加利亞擺脫拜占庭統治、重建王國的象徵。雕像群騎馬而立,氣勢凌厲,長劍高舉,仿佛仍在守護這片土地。

每晚城堡都有声光秀(Sound & Light Show),用燈光、音樂與鐘聲投影城牆,呈現保加利亞王國的興衰與歷史故事,非常震撼,也拉近歷史與現代的距離。

Tsarevets 城堡建於 12 世紀,是王宮與宗教權力中心所在地。這裡有皇家宮殿、主教堂(Patriarchal Cathedral)、城牆、防禦塔樓等。1393 年城堡被鄂圖曼帝國攻克與燒毀,之後歷經修復,現在是旅遊景點和博物館保護區的一部分。

爬上 Tsarevets 城堡,視野開闊得令人屏息。漫步城牆上,可以看到宮殿遺跡、瞭望塔以及蜿蜒的石徑。

最引人注目的,是山頂的 Patriarchal Cathedral of the Holy Ascension of God(聖升天主教座堂)。這座教堂外觀仍保有中世紀氣勢,但內部在 1980 年代被重新繪製上現代主義風格的壁畫:色彩強烈、線條扭曲,帶有超現實氛圍,不再是傳統的東正教聖像。走進其中,給人一種既莊嚴又詭譎的感受,讓人印象深刻。

多瑙河畔的Ruse

來到多瑙河畔的 Ruse,這城有種靜靜的優雅。多瑙河在此蜿蜒而過,形成保加利亞與羅馬尼亞的天然邊界。對岸就是羅馬尼亞的 Giurgiu,兩城之間以一座 「友誼橋」(Danube Bridge,又稱 Giurgiu–Ruse Bridge)連結,自 1954 年啟用以來,便成為東巴爾幹往返中歐的重要門戶。河流既是分界,也是交流,歷史上貿易、戰爭與文化往來都在這裡留下痕跡,使 Ruse 成為保加利亞面向歐洲的一扇窗口。

市民廣場上剛好碰到一場露天搖滾音樂會,音樂聲震耳欲聾,台上的表演者賣力演出,下面的群眾好像有些跟我們一樣只是來看熱鬧,不是很投入,大多呆呆地站在哪兒。圖書館 Lyuben Karaveliv Regional Library 裡安靜而書香,我們也進去走了一圈,藏書豐富,可惜讀不懂保文。挺融入當地生活的體驗。

歌劇院 Ruse Opera House 的外觀古典,與旁邊街道的新建物形成對比,顯得格外端莊。Ruse 的建築與公園既整齊又乾淨,讓人在這裡的閒晃宛如一杯淡茶,平淡中有餘味。城市不是繁華的巴黎,也不是擁擠的布加勒斯特,而是一種舒緩的步調,古典與現代交錯而不突兀。

特意開車到郊外的 Basarbovo Rock Monastery(St. Dimitar Basarbovski),約離 Ruse 10–12 公里。這是保加利亞唯一一座還在運作的岩洞修道院,建在 Rusenski Lom 河谷的石灰岩壁上。據說最早始於第二保加利亞王國,但第一筆文字記錄是 15 世紀的奧斯曼納稅冊中。修道院裡住過 St. Dimitar Basarbovski,一位牧羊人出身的修士,他在那裡過簡樸生活,後來成為聖人。他去世後,有關他的聖骨與奇蹟的傳說一直流傳。修道院曾荒廢,1937 年被修復後,逐漸有人來朝聖,也對遊客開放。

我們走了修道院的山道,上山的階梯(有 48 條)通往傳說中聖 Dimitar 睡禱的位置,以及可俯瞰石灰岩岩壁與河谷綠意的觀景平台。似乎有塞紙條進岩縫和十字架的習俗,不知道都寫些什麼?

修道院旁有個古井,是聖 Dimitar 所掘,當地人相信井水有治癒力。孩子們愛那裡的貓,其中有一隻小貓圍著我們撒嬌,成了這段旅行的小記憶。

黑海城市 - Varna

除了在索菲亞待了一個月之外,我們停留最久的就是 黑海之都 Varna。我們在 Varna 租了一間公寓,步行就能到海灘。公寓是典型共產時期的格局,但空間大、住起來舒適。

19–20 世紀開始 Varna 成為保加利亞的度假文化重鎮,所以 海岸線上有許多觀光渡假村,不過我們選擇融入當地日常,去超市採買、在公園散步。這個城市有個沿海的大公園,也有古典的商店街,即使只是閒逛也很舒服。

雖然已是九月底,天氣卻依然適合下水。幾乎每隔幾天就去海邊:六不愛下水,就在沙灘上挖沙,還有條不知道從哪兒來的狗狗跑來幫忙一起挖坑;燕則勇敢地衝浪,像小小勇士般乘風破浪。

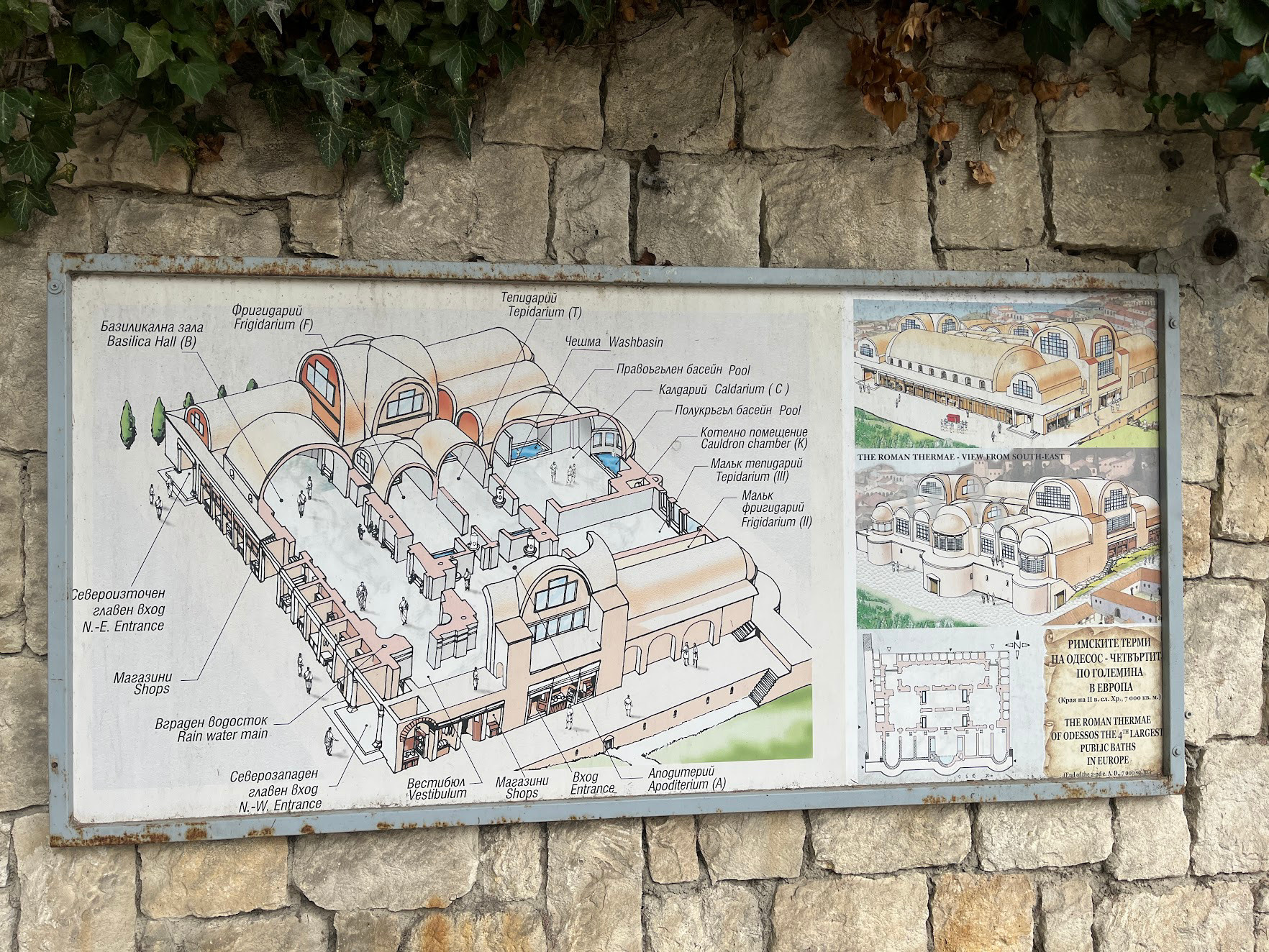

Varna 也有讓人驚喜的歷史遺跡。城市裡就矗立著 羅馬浴場(Roman Thermae) 遺址,據說是巴爾幹地區規模第二大的浴場,三層樓高的牆體至今仍在,想像昔日蒸氣氤氳、人聲鼎沸,令人嘆為觀止。孩子們在這裡玩起捉迷藏,幾次還找不到人,歷史遺跡成了最特別的遊樂場。

在 Varna 的免費城市導覽中,我們慢慢拼湊出這座海港城市的歷史輪廓,再次被保加利亞層層疊疊的歷史震撼。導遊說,Varna 最早叫 Odessus,是個古希臘人為邊疆設的殖民地,後來被色雷斯人(Thracians)佔據,再被羅馬帝國納入 Mоesia 行省。從古代到中世紀,海洋與貿易使它一直是東黑海沿岸的重要港口。1878年從鄂圖曼帝國解放後,這裡迅速現代化:修港口、通鐵路、建造公共建築,吸引外國與當地商人來往。

這些導覽最後帶我們去了 Varna 考古博物館(Archaeological Museum)。博物館裡有從史前時代直至中世紀的文物:石器、陶器、骸骨、金飾、古硬幣等。其中最讓人驚訝的是 Varna 金飾墳墓(Varna Necropolis) 的發現,數百座墓葬出土的金飾品,證明這片土地早在公元前 5–4 千年就已有精緻工藝與國際交流。

我們的公寓附近有一間自助餐廳,徹底愛上,因為能透過玻璃挑選自己喜歡的餐點,再堆滿一盤。價錢也合理,所以我們常常光顧。

這段日子裡,燕也迎來了她的11 歲生日。特地買了一顆大大的貓咪氣球送她,老闆還說氫氣來自俄國,因戰爭漲價不少。我們知道她愛貓,便帶她去貓咖啡廳度過生日。她一邊抱著小貓,一邊笑得燦爛,這樣的生日或許比蛋糕和派對更難忘。

算算下來,在保加利亞總共生活了兩個月,真心覺得這是一個被低估的寶藏國家。雖然名氣不比其他歐洲國家響亮,但低廉的物價、豐富的歷史、悠閒的步調,讓人很容易沉浸其中。