希臘首都雅典

在連續玩了四個希臘島嶼之後,我們終於回到大陸,準備在首都雅典展開為期一週的城市探索。從帕羅斯搭船抵達比雷埃夫斯港(Piraeus),再搭公車進入市區,沿途窗外從海港的繁忙漸漸轉為古老都市的節奏。雅典,這座西方文明的搖籃,滿是古色古香的建築與歷史遺跡的城市。

我們住的 Airbnb 不在市中心,但離地鐵站很近。每天清晨搭著地鐵進城,穿越一站又一站充滿歷史氣息的名字 - 宙斯神廟、阿哥拉、憲法廣場 ,彷彿在時間的軸線上旅行。

在跳島旅程前,我們其實已經參加過一次雅典城市導覽。那位導遊是一位希臘裔澳洲人,口音混合了希臘的熱情與澳洲的幽默,他帶著我們穿過雅典的街巷,講述神話背後的故事,也談起現代希臘人的生活。正是他的建議,讓我們決定購買一張「古蹟套票」(35 歐元),可參觀六個主要遺址 - 衛城與山坡、古雅典市集(Ancient Agora)、羅馬市集(Roman Agora)、哈德良圖書館(Hadrian’s Library)、奧林匹亞宙斯神廟(Olympieion)、克拉米克斯(Kerameikos)以及亞里士多德學園(Lykeion)。光是衛城的門票就要 20 歐,套票顯得非常划算。

導遊笑著說:「在雅典,幾乎每走五分鐘就能遇見古代遺址。」 這句話在接下來的幾天裡被一次次印證。無論是轉角的一片殘垣,還是遙望山巔那片金光閃閃的帕德嫩神廟,歷史與現實在這座城市裡並肩而行。

凱拉米克斯

我們在雅典參觀的第一個古蹟是凱拉米克斯(Kerameikos),希臘語意為 「陶工之地」,是古雅典著名的製陶區,也是陶藝這個英文單字 ceramics 的來源。它位於衛城西北方,靠近古城牆的一段。公元前五世紀,雅典名將地米斯托克利(Themistocles)下令修築城牆時,將這裡分為「內區」與「外區」,內區為居民生活與手工業之所,外區則成為紀念英雄的公共墓地。那些為國犧牲的戰士、政治家與哲學家,都長眠於此。

墓碑上浮雕的線條仍清晰可見:死者多半坐著,與前來告別的親人握手,那是古希臘墓碑上常見的 Dexiosis 姿勢,象徵最後的道別與靈魂間不滅的聯繫。有人手裡拿著捲軸、武器或梳子,代表他們生前的身分 - 學者、戰士、家庭主婦,每一件物品都像是生命的註腳。

草叢間忽然有一點閃動,一隻烏龜慢悠悠地穿過石板小徑。這片古墓區已成為城市裡少有的靜謐綠洲,烏龜們便在這裡安靜棲息,像是時間的守護者,在千年遺跡間繼續緩緩行走。

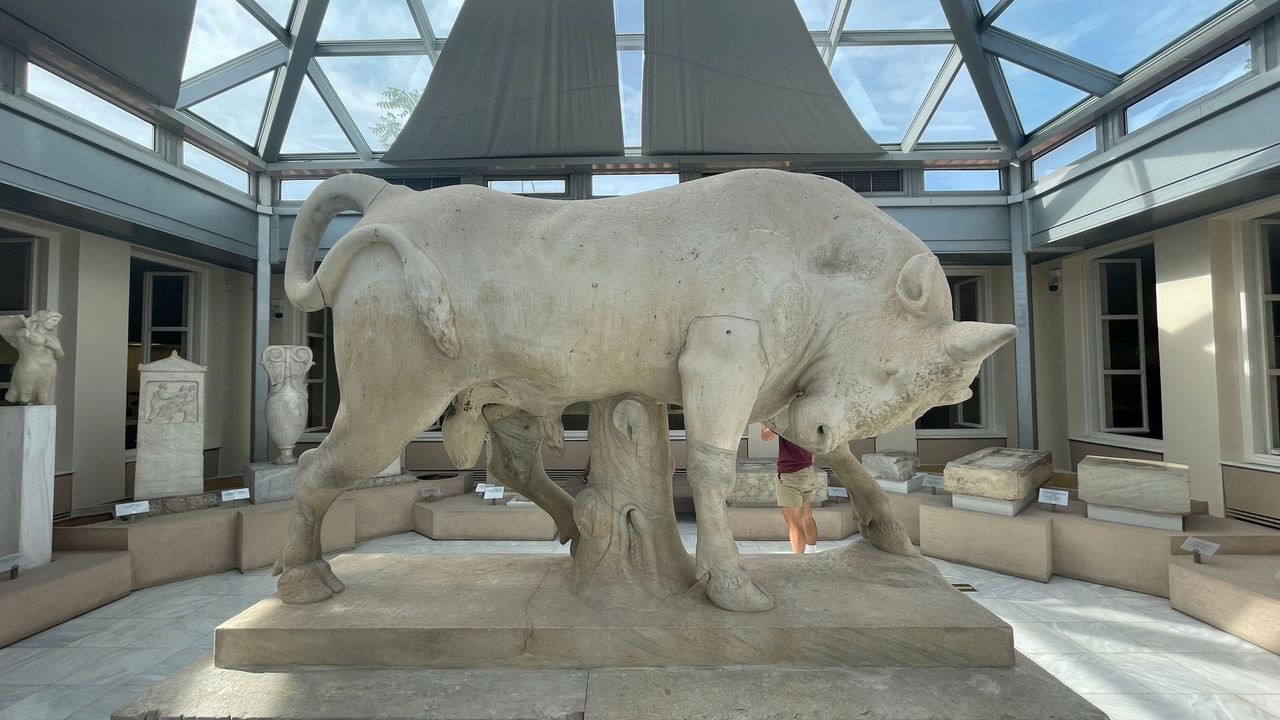

小型的 Kerameikos 博物館裡展示著更多出土的雕塑與陶器。其中最引人注目的,是那尊 大理石公牛雕像,原本立於古墓之上,用以守護亡者。牠的肌肉線條緊繃、眼神銳利,雕刻者以驚人的寫實手法,賦予這頭石牛一種近乎永恆的力量。公牛在希臘文化中象徵生命力與保護,也代表家族的榮耀。

Oxi Day 「不日」

我們到雅典的時候,剛好碰上 Ohi Day(「不日」)。這個節日的名字來自希臘語「Οχι」,意思是 「不」,紀念希臘在二戰期間拒絕義大利獨裁者墨索里尼的最後通牒。對希臘人而言,這不僅是一次歷史事件,更象徵民族的尊嚴與勇氣。每年 10 月 28 日,全國各地都會舉行慶祝活動,而在雅典,最盛大的閱兵式就在市中心的 憲法廣場(Syntagma Square) 舉行。

那天早晨,整個廣場人潮湧動,街道被臨時封鎖,學生隊伍、軍人與樂隊依序經過。氣氛莊嚴又熱烈,藍白色的國旗在秋風中飄揚。廣場對面是 無名戰士紀念碑(Tomb of the Unknown Soldier),由身著傳統制服的 埃夫佐尼(Evzones) 衛兵全天候守護。他們在整點進行的交接儀式極具儀式感。

雅典國家考古博物館

趁著 Ohi Day 節日,博物館全數免費開放,我們走進了 雅典國家考古博物館(National Archaeological Museum)。這裡收藏著數量驚人的古希臘文物,是理解這片土地歷史最直接的窗口。

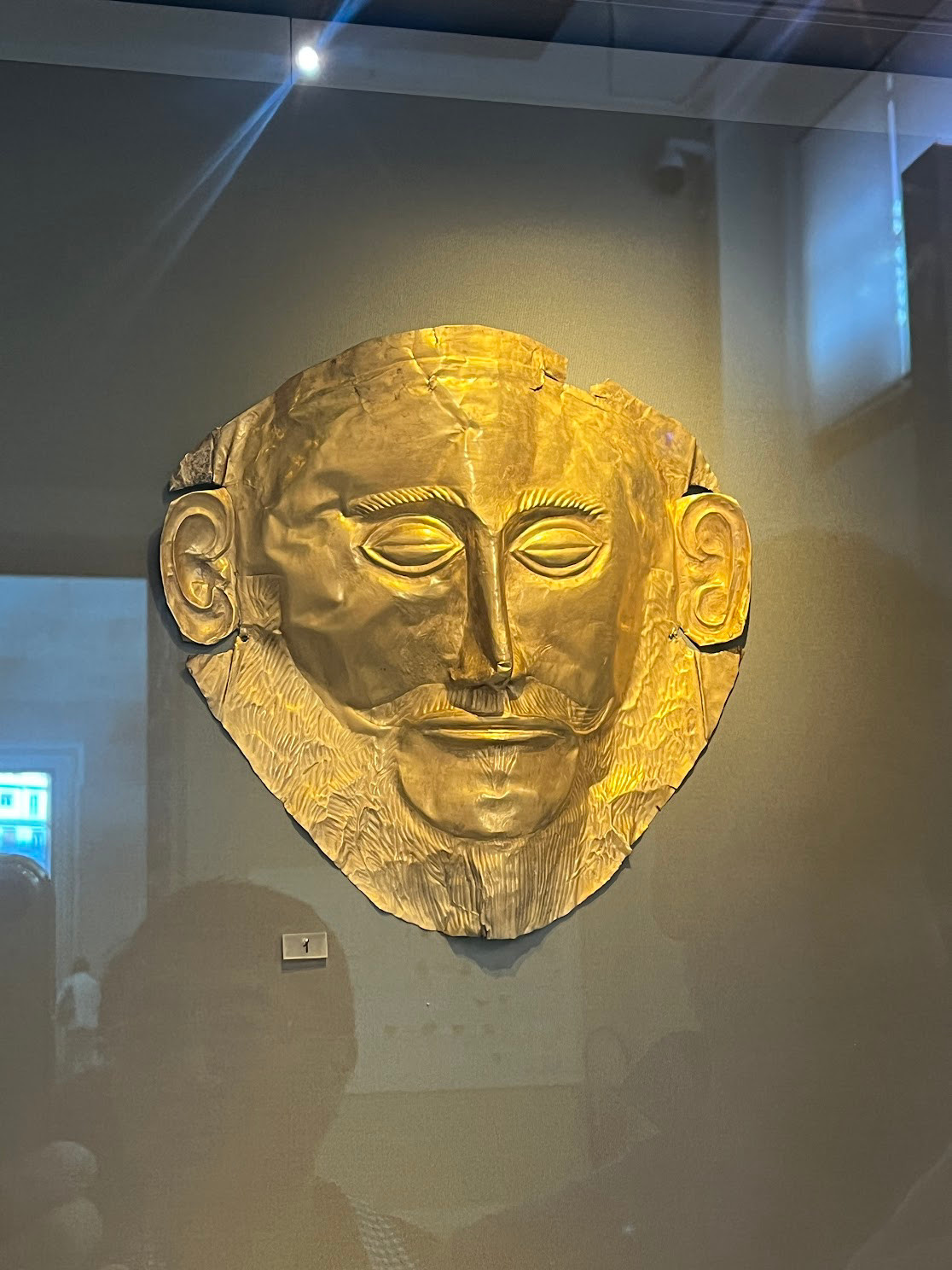

在展廳裡,我們看見來自 邁錫尼時期(Mycenaean period) 的金面具與陪葬品。導覽標示提到,這些出土於古墓的遺物曾被誤認為是希臘聯軍統帥 阿加曼農(Agamemnon) 的遺骸,但考古學家後來證實那只是浪漫的想像。荷馬史詩《伊利亞德》裡的特洛伊戰爭,雖以歷史為骨,但更多是詩與傳說的混合。

另一頭展出的 雅典娜女神像 同樣令人駐足,那是雅典娜神廟中巨大神像的迷你復刻版,女神手持長矛與盾牌,神情莊嚴。即使只是縮小版,但原來站在衛城山上的神像已經不復存在,只能透過復刻版感受到古希臘人對智慧與守護的信仰。

接著來到大型青銅雕塑廳,迎面而來的是那尊令人震撼的 〈馬背上的少年〉(The Jockey of Artemision)。這尊約西元前 140 年的青銅雕像,是從海底打撈出土的。少年的身體前傾,表情緊繃,雙腿緊夾奔騰的駿馬,動態之真實幾乎讓人聽見風聲。那種對肌肉與速度的理解,遠遠超越了時代。想像在兩千多年前,人類竟能以青銅鑄出這樣的生命力,令人心生敬畏。

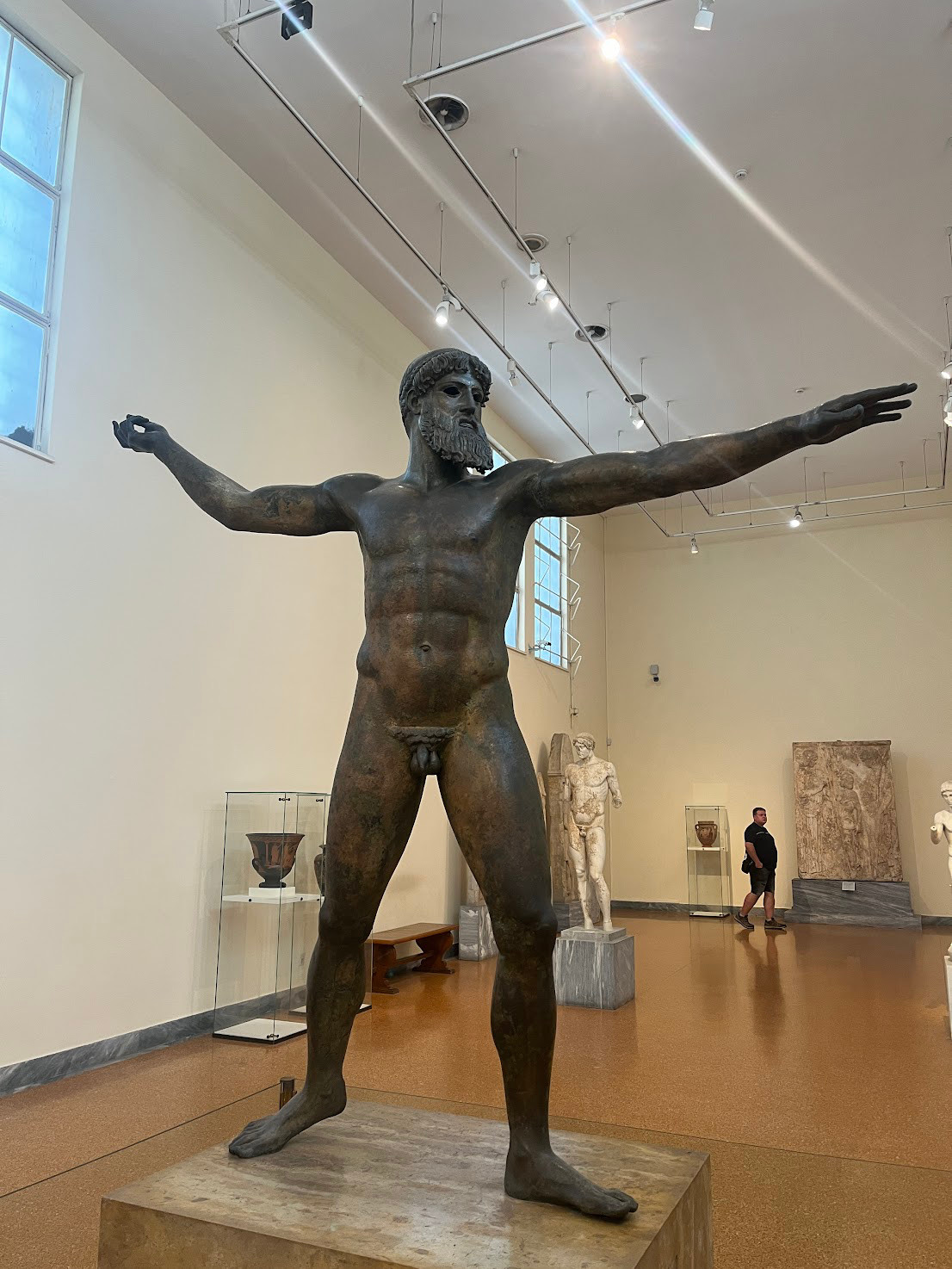

在同一展區,還有一尊被稱為 「海神」的青銅雕像(Artemision Bronze)。他擺出投擲的姿勢,手臂伸展、身軀旋轉,完美呈現力量與平衡的張力。考古學家至今仍在爭論:他到底是手持三叉戟的 波賽頓(Poseidon),還是準備投擲閃電的 宙斯(Zeus)?無論是哪位神祇,那份人類對神性的想像都被凝結在一瞬間。

最後,我在角落看見一排 Kouros(青年像)。他們筆直站立,左腳微微前踏,臉上帶著古風時期特有的「神祕微笑」。這姿態在我當年讀藝術史時留下深刻印象,人類第一次用石頭去描繪理想化的身體,從僵硬走向自然,從神像走向人性。

雅典衛城博物館

雅典衛城博物館(Acropolis Museum) 是了解古希臘藝術與信仰的最佳窗口。這座現代建築本身就像一件巨大的展品,玻璃帷幕與斜坡動線呼應著「登上衛城」的古老儀式。古希臘人在節慶時沿坡而上,將供品獻給眾神,而如今的我們,則沿著緩緩上升的展廳,向歷史致敬。

最令人震撼的,是位於頂層的 帕德嫩神廟雕塑藝廊(Parthenon Gallery)。整個樓層依照神廟原比例設計,讓觀眾能像走進神殿一樣環繞欣賞。原本裝飾在神殿四周的浮雕如今大多支離破碎,許多殘件仍留在 大英博物館(the British Museum)。希臘政府多年來不斷與英方交涉,希望能讓這些「帕德嫩大理石」(Elgin Marbles)重回故鄉,重現完整的壯觀場景,但至今仍無結果。看著一尊尊被時光斷裂的神祇雕像,心裡難免有些感慨,那原本是眾神一字排開、威嚴守護的畫面,如今卻只能從碎片想像。

在藝廊裡,兩尊頭像特別讓我停下腳步。那尊年輕的亞歷山大大帝,俊美而堅定,捲髮微揚、目光銳利,彷彿仍在凝視他未竟的征途;而另一尊女神像的臉龐上,則有兩道暗色的痕跡,因古銅飾氧化而留下,像極了黑色的淚。前者象徵力量與野心,後者卻流露出時間與哀愁的印記。

館內收藏超過4,250 件來自衛城考古遺址的文物與手工藝品,從雕刻、陶器到神廟裝飾,訴說著古希臘藝術的演變。走在明亮的玻璃地板上,低頭竟能看見腳下保存完好的古代住居遺跡,一整座埋於地底的古雅典繼續延續。

德爾菲:世界的中心

從雅典往山區開去,群山蜿蜒、谷地深遠。德爾菲靜靜地藏在帕納索斯山坡上,傳說中,宙斯放出兩隻老鷹從世界的兩端飛起,在此交會,這裡便被視為 「世界的肚臍」,而且還真有顆石頭代表肚臍。在古希臘人的信仰裡,這是世界的中心,是阿波羅的聖地,也是預言與啟示的所在。

當時的德爾菲,就像是宗教、政治與財富的交匯點——有如梵蒂岡的神聖、瑞士銀行的財富,也有如今日世界盃的宣傳力。

我自己是很期待看到蛇柱,它是古希臘三腳祭壇的一部分,最初位於德爾斐的阿波羅神廟,在公元324年被君士坦丁大帝移往君士坦丁堡。因為在伊斯坦堡的時候就看到了在賽馬場上的蛇柱,所以特別想來看看發源地。

走進遺址前的「神路」,道路兩旁排列著各城邦的寶庫,刻滿細密的文字與獻詞。那些石牆如今多已殘缺,但仍可想見當年的繁華與榮耀,每個城邦都在這裡建造屬於自己的寶庫,陳列戰利品與供品,感謝阿波羅神諭的庇佑。

沿著坡道拾級而上,阿波羅神廟的石柱殘跡映入眼簾。據說女祭司皮提婭(Pythia)便在神廟內的天然裂縫上方坐鎮,吸入從地底升起的氣體後進入出神的狀態,口中呢喃著神的語言。兩位男祭司會在旁解讀、翻譯成世人能懂的句子——這便是著名的「德爾菲神諭」。每月七日(據說是阿波羅的生日),諸邦使者雲集於此,求問國運、戰爭或個人命運,那是「多問題之日」(polyphthoos),希臘世界的焦點。

神廟入口的石柱上刻著三句古老的箴言——「認識你自己」、「凡事勿過度」、「妄立誓則禍近」——這些話千年後依然刺眼,如同神的低語,提醒世人不忘自省與節制。

德爾菲聖地的規模宏大,除了神廟與祭壇,還有劇場與體育場,曾舉行與奧林匹克並列的 「皮提亞運動會」 (Pythian Games),比賽項目從音樂、詩歌到賽跑、戰車競技,將藝術與運動融合,展現希臘人對和諧與榮耀的追求。然而今天這個運動會的風采被奧運會完全陰蔽了。

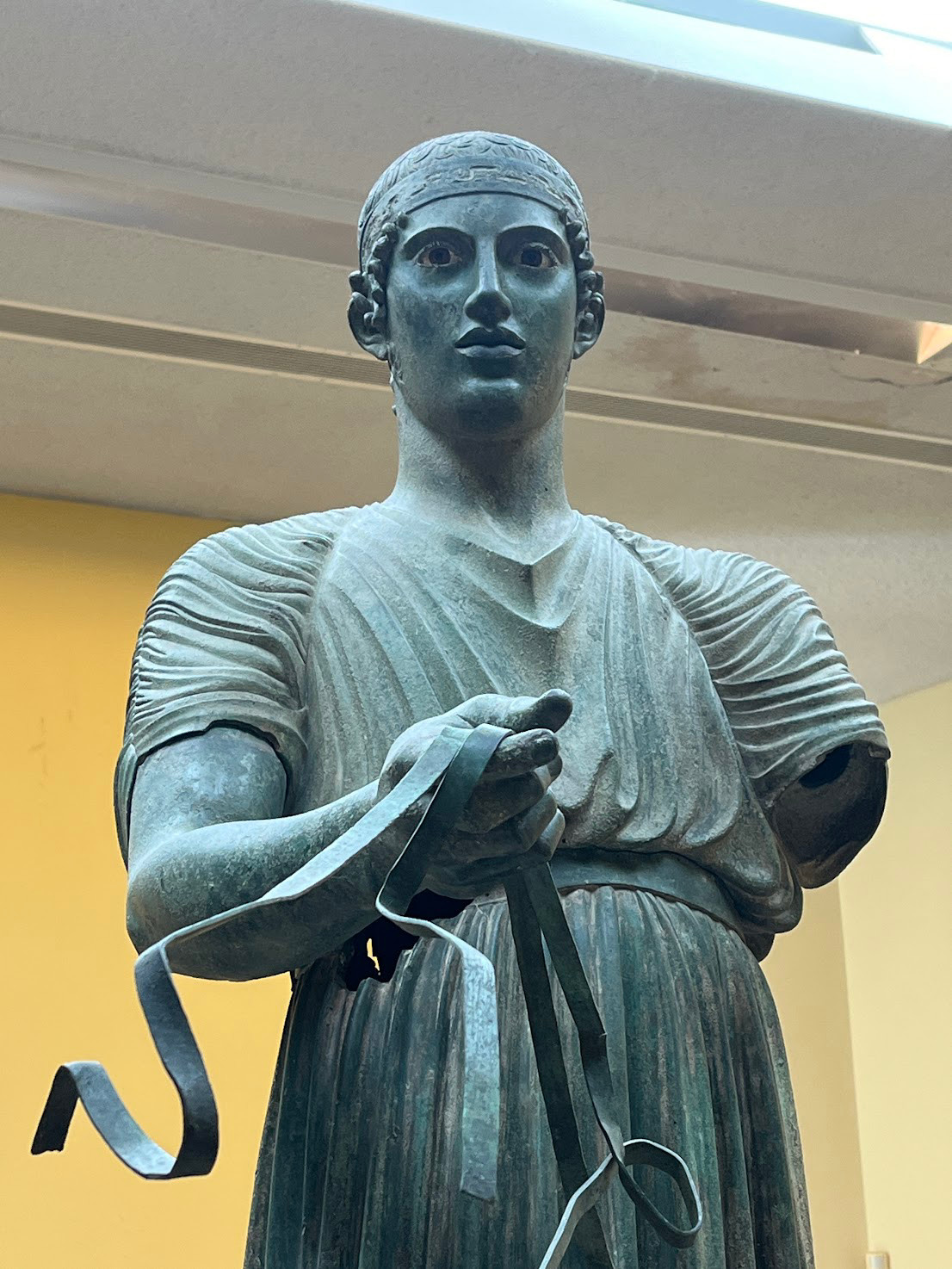

在德爾菲博物館裡,展示著從遺址出土的珍貴文物。最著名的是那座公元前五世紀的《德爾菲御者》(The Charioteer of Delphi),以青銅鑄成,保存幾乎完好。那雙鎮定的眼睛曾嵌有玻璃與石英,連睫毛都被細緻地刻出。儘管千年已逝,仍散發出一種難以言喻的冷靜與力量。

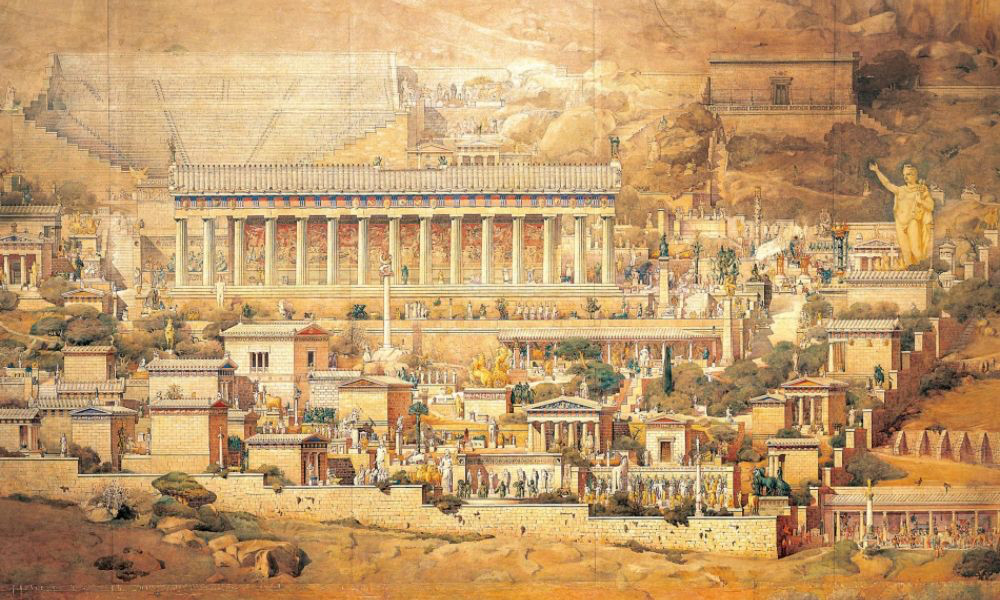

一旁展出的德爾菲聖域想像圖,描繪著當年神殿、劇場與體育場錯落山坡的壯麗景象:神路上香煙繚繞,來自希臘各城邦的使者魚貫而上,奉上金銀與雕像祈求神諭。風聲、鐘聲、吟唱與人聲交織,讓人幾乎能聽見那失落已久的聖地之音。