文化衝擊

離開雅典後,我們來到埃及的路克索,準備參加一個月的學習營。一落地開羅機場,就立刻體驗到所謂「埃及式的鬆」。這裡的規則像沙子一樣,捧在手裡抓不太住。就像在機場候機時,Tony因為要從國內線航站走到國際線換錢,結果居然被允許來來回回穿越海關好幾次,好像只要能出示護照上那個入境章,似乎就能通行天下。完全是第一次看到有人能自由出入海關,連他自己都笑說:「這樣算不算多次入境簽證?」

從開羅搭內陸班機到路克索,一出機場就被幾個熱情的青年團團包圍,搶著幫我們拿行李。嚇壞我們這兩個剛從歐洲防扒狀態下來的旅人!在羅馬都沒出事,千萬別在埃及失守啊!後來才知道他們只是想要點小費,但那一刻我們的警戒指數已經爆表。

終於找到來接我們的司機,一上車就開啟了夜間狂飆模式。車子在黑暗中穿越埃及鄉村,窗外是斷斷續續的電燈、半塌的屋頂、遠遠閃爍的路燈與塵土。抵達住宿時,剛把行李放下,啪 - 全黑,停電,澡也洗不了,大家摸黑倒頭就睡,這才是「文化衝擊」的序幕。

後來才知道,停電是例行公事。第一週是晚上十一點到半夜一點,沒什麼大礙,只是不開電扇會有點悶,屋裡比外頭還熱。接著第二週起,時間改成下午四點到六點,問題就大了。那正是要準備晚餐的時候,只能在黑暗裡切菜,煤氣爐還點不起來,常常變成「生菜大餐」。更妙的是,停電時間還不固定,有時早個半小時,有時又延後一小時,完全是每日驚喜。而且整個社區都會陷入黑暗,連餐廳、雜貨店都一併停電。據說這不是路克索限定,全埃及都一樣。

白天出門散步,常看到居民在空地上燒垃圾。煙霧夾著塑膠味瀰漫在整個村子裡,空氣品質不堪聞問。沒見過垃圾車,也沒有回收系統,所以燒一燒就是最直接的處理方式。這是我在埃及最難習慣的事。

生活小事也變成挑戰,比如喝水。自來水不能直接飲用,我們都得買大桶礦泉水。第一次訂水是在Hamada Market,店員很爽快地說 「沒問題,我派人送!」結果半小時後出現的是一台中國製的大野狼摩托車,司機硬是把幾大桶水夾在自己和Tony之間,兩腿還卡一桶,Tony雙手又拎著兩桶,畫面堪比馬戲團。之後我終於明白,埃及人最大的生存哲學就是 「總有辦法」,方法不一定合理,但絕對有效。

埃及鄉村生活

路克索沒有柏油路,都是泥土地。傍晚時分,常看到有人拿著水管灑水,讓飛揚的灰塵稍微沉一沉。我們住的地方在尼羅河西岸的外國人區,當地人叫它 Rambla,是觀光客的主要據點。沿著河邊有一整排旅館、餐廳、咖啡廳,看起來氣氛不錯,能邊吃飯邊看夕陽照在尼羅河上閃閃發光。可惜浪漫氣氛經常被停電打斷,吃到一半突然全暗,大家只能假裝這是燭光晚餐。

住宿條件嘛……只能說 「別太講究」。枕頭上沾有口香糖,被單上有可疑的紅色痕跡,毛巾看起來也像經歷過好幾個世代,連餐廳的椅子都散發出一種說不出的腥味。還好我們有帶自備枕頭套和快乾毛巾,不然真的會住不下去。浴室沒有浴簾,洗完澡得拿一根棍子把水慢慢推進排水口,所以每日有「排水儀式」。

屋外常的垃圾桶從沒人來收,偶爾會看到貓咪在裡頭找吃的。牠們瘦瘦小小的,連骨頭都啃得乾乾淨淨,我們有時也會偷偷拿剩菜餵牠們。

當地人多住在土磚房裡,屋頂平平的,黃土地和房子幾乎融在一起。相比之下,我們租的那間已經算「豪宅」。村裡小朋友見到外國人都會開心地喊「Hello! Hello!」,笑得天真又可愛。

只是到了做生意的場合,單純可愛就不見了,價格瞬間翻倍,連電信公司都能對外國人「特別優惠」幾倍價。蚊子也是一大敵人,第一晚我們全身被叮得像地圖一樣,第二天立刻去買防蚊液,結果又被當冤大頭,外國人價再次登場。最討厭的是,每天出門都會被各式各樣的小販包圍,推銷餐廳、船票、騎駱駝(或騎驢)、紀念品……無孔不入,像擾人的蒼蠅。

在埃及買菜的學問

我們住的路克索尼羅河西岸,以農業為主。房子旁邊就是田地,時常看到驢子慢悠悠地經過,背上掛著一袋袋青菜、水果或人。驢子是這裡的萬用交通工具:載貨、載人、載菜,樣樣都行。

買菜這件事,看似簡單,其實充滿挑戰。路邊的菜攤蒼蠅滿天飛,攤位一開門就被圍得像熱鬧的股票交易所。蔬菜賣完就沒了,必須早上十點前去卡位。老闆用傳統的砝碼秤重,客人拿著塑膠袋站在一旁等報價。這個過程沒有明碼標價,全憑討價還價與「眼緣」。

最近的雜貨店叫 Hamada Market,是我們的生活中心。裡面什麼都賣,從洗髮精到餅乾、電池、洗衣粉都有,唯一沒有的就是生鮮。冰箱裡偶爾會出現冷凍的肉或魚,但看起來的確讓人食慾全失。店裡商品沒有標價,買清潔用品都要討價還價,感覺像在談判一場國際貿易。

肉舖的畫面更是震撼教育:門口掛著一整條大腿肉,吸引蒼蠅蜂擁而上;籠子裡關著待宰的鴿子、兔子和雞,一動不動地望著你。每次經過,我們都只能快步走過,還是不敢進去買肉。偶爾也有小貨車沿街廣播叫賣蔬果,聲音在村子裡此起彼落,我們花了好幾天才弄懂那些奇妙的叫賣聲是在喊「番茄」或是「馬鈴薯」。

後來我們發現,想要買得安心,得過河去東岸的超市。坐船過尼羅河本身就是一門藝術,船夫開價五十埃鎊起跳,得先討價還價。之後我們學聰明了,直接用「打電話叫朋友來載」這招,結果屢試不爽,神奇地便宜又有效。

東岸的城市景象完全不同,樓房密集,有五六層高的磚房,街道又窄又亂,塵土飛揚。沿路不斷有人攔下我們,要賣東西、兜搭車、推銷馬車觀光。那些 Horse Men 簡直像人形蒼蠅,怎麼趕都趕不走。

終於抵達超市,彷彿走進另一個世界:有冷氣、有收銀台、有標價,還能刷卡!我們如釋重負地採購了鍋子、保鮮盒、雞腿和牛絞肉,甚至覺得那冷氣的味道都有點幸福。只是當我們在市場邊的攤販買大蒜時,發現價錢又是外國人特別版,而買番茄買到一半,攤販竟被警察取締,只能匆匆結束交易。

在埃及吃什麼

到了埃及,才真正明白「巧婦難為無米之炊」的意思。蔬菜種類少得可憐,食材選擇有限,再加上每天例行的停電,做飯簡直像是一場求生挑戰。

我們試著煮過肉醬義大利麵,結果變成不知名的大雜燴。當地的番茄醬酸得驚人,一入口全家皺眉。後來又試著煎雞腿、煮雞湯,味道不錯,但過程狼狽,因為電扇停了、火爐點不起來,煮到滿身大汗。最後的結論是:「能煮出什麼就吃什麼」,完全放棄挑嘴。

外頭餐廳的選擇也不多。西岸外國人一條街上那幾間店,菜單永遠是那幾樣:Tajen(陶鍋燉菜)、烤肉、沙拉和豆子湯。湯永遠是同一種豆湯,沙拉也永遠是萵苣加一點檸檬汁。某天終於吃到特別的駱駝肉,結果那道駱駝 Tajen 吃起來就像稍微老一點的牛肉,沒什麼神祕感。

某次我們心血來潮去吃中國餐廳,沒有服務生點菜,老闆遞來一張白紙要我們自己寫菜名。那頓飯貴得驚人、味道普通,但至少換了口味,吃到了湯麵。英國朋友還一臉滿足地說:「This is amazing!」 我們只能笑笑,文化差異不只在埃及人和我們之間。

還有一樣絕不能錯過的,就是埃及的國民美食 - Koshary。這是一種集合所有碳水化合物的奇妙料理:底層是米飯、義大利麵、通心粉、扁豆和鷹嘴豆,上面再淋上酸辣番茄醬、炸洋蔥和蒜醋。初看之下像是澱粉大集合,但味道意外地和諧。吃第一口時會懷疑人生,吃到第三口就停不下來。每個埃及人都有自己心中最愛的 Koshary 店,據說判斷一家餐廳好不好,先看它的 Koshary。

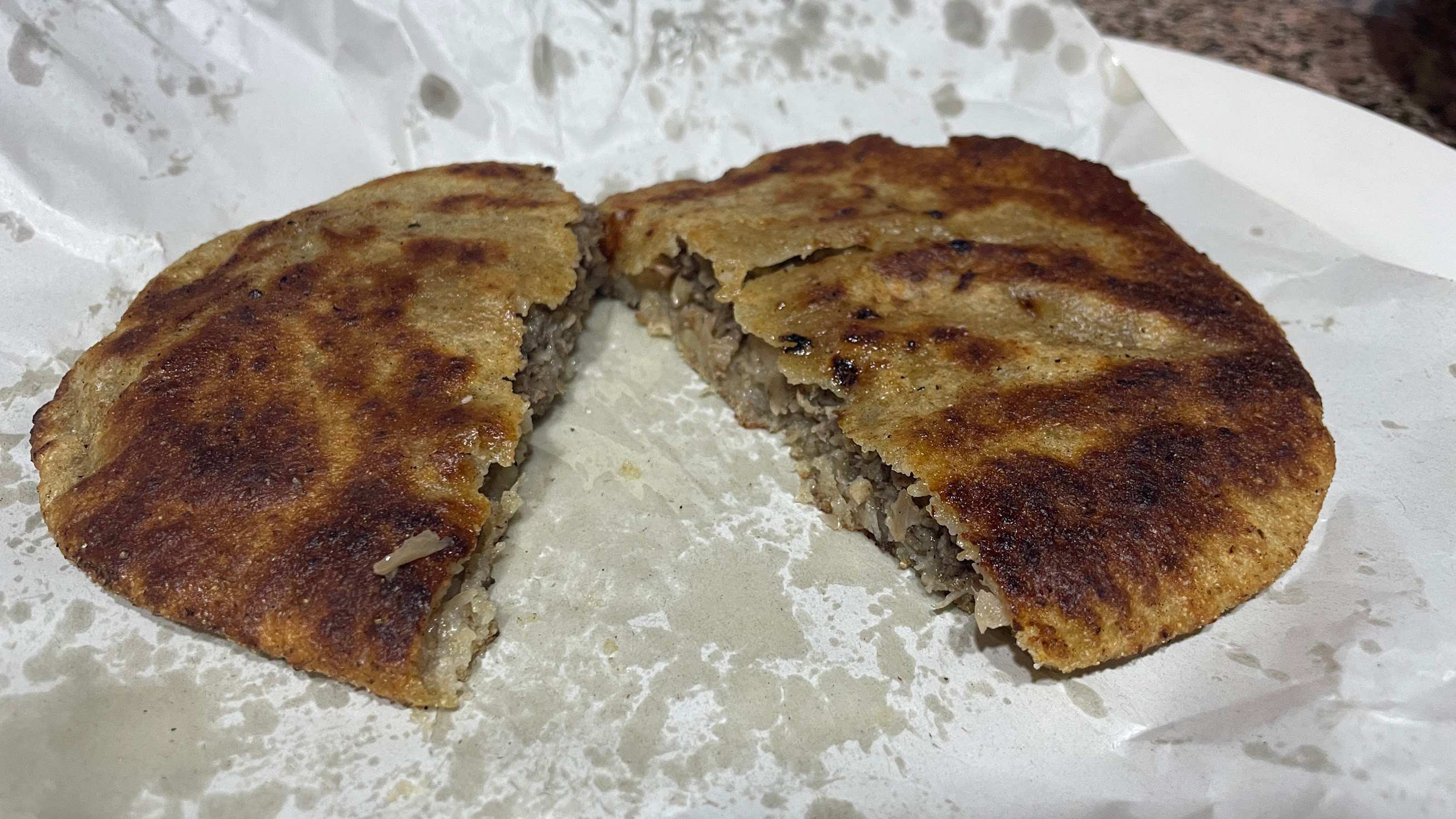

街邊小吃倒是熱鬧,滿街都是餡餅、捲餅、迷你披薩和口袋麵包三明治。埃及人最離不開的就是那種烤餅,裡頭塞滿油炸豆丸(Falafel)、雞蛋、芝麻醬,便宜又管飽。每一攤都生意興隆,排隊的永遠是當地人。

某晚我們在路邊買了旋轉烤雞,看起來金黃香脆,結果全家輪流拉肚子。後來才知道這是遊客的必修課,幾乎每個人都會「洗腸」一次。當地人還熱心傳授偏方:有人推薦甘蔗汁,有人說喝八角茶、洛神花茶最有效。不過他們自己都是直接喝自來水的,而我們再怎麼小心,只喝瓶裝水,最後還是逃不過「法老的祝福」。