學習營生活

我們來埃及的主要目的之一,是參加一個月的學習營。營隊每週上四天課,從早上九點到下午一點多。週四是最令人期待的戶外教學日,孩子們會分成兒童組和青少年組,去不同的地方探索學習。

每天早上都有小巴士從定點出發,把大家接到農場。那是學習營的主要基地,四周是棕櫚樹、田地和驢子的叫聲。孩子們在樹蔭下上課、玩遊戲、做手工,也學簡單的阿拉伯語。

學習營的課程安排得很自由,沒有太多拘束。孩子們除了上課,還會做黏土、畫畫、照顧動物,或參加自由學習時間。有時在樹下聊天,有時乾脆追著小狗跑。最後一週還舉辦了一場小小的運動會。

結業那天的重頭戲是拍賣會,孩子們把自己做的手工藝品拿出來義賣,家長們熱烈競標,氣氛比市場還嗨。最後募集的錢,全捐給當地的動物救援團體。

World Schooling 的夥伴們

這個學習營最大的驚喜之一,是遇見來自世界各地的同伴。這些家庭大多是所謂的 World Schoolers,孩子不在傳統學校上課,而是跟著父母一起邊旅行邊學習。這次來參加的有美國人、英國人、歐洲人、印度人,有的剛結束在亞洲的旅行,有的下一站要去南美洲。

他們大多早已離開 「原本的國家」,在世界各地設有臨時的家(home base),像候鳥一樣,哪裡合適就在哪裡停留。這樣的生活聽起來自由浪漫,但其實需要很強的適應力和執行力。

我們常在農場的樹蔭下聊天,話題從教育理念聊到旅行趣事,從簽證辦理聊到哪裡買菜不會被坑。大家的觀念出奇地接近 - 重視體驗、尊重當地文化,也都帶著一種「孩子不一定要照教科書學」的信念。

這是一群很厲害的人:有人在遠端工作、有人是自由設計師、有人在網上創業、有人崇尚貼近自然的樸實生活。每個人都有豐富的旅程與故事,聽他們分享那種邊走邊生活的節奏,會覺得世界忽然變得很大,也變得很近。

能和一群人一起行動,感覺很好。這幾個月我們都是一家四口單打獨鬥,在異國裡摸索生活。這次難得有人同行、有人說笑、有人幫忙拍照,久違地回到群體裡,有一種安心又溫暖的感覺。

戶外教學

第一個週四的戶外教學特別精彩,沙漠越野車的體驗,每兩人一台車,出發前大家從頭包到腳,連露出的眼睛都戴上墨鏡,防塵又像是在拍電影。

黃昏時的沙漠美得不真實,金色的光灑在起伏的沙丘上,一眼望去沒有盡頭。風一吹,細沙像煙霧般流動。孩子們興奮極了,在沙地裡找化石、比誰挖到的貝殼多。

休息時,當地嚮導在沙漠裡煮茶,大家圍坐著喝著那種帶薄荷味的熱茶,看著太陽慢慢沉下去。那一刻特別寧靜。

學習營每週四的戶外教學都別具特色,讓孩子能親手碰觸埃及的土地與歷史。

有一天他們參觀了當地的陶藝工廠。那裡的師傅仍沿用傳統的手工拉胚技術,腳踩轉盤,用沾水的雙手在泥土上塑形。埃及的陶藝歷史可以追溯到法老時期,尼羅河沿岸的黏土特別適合製陶,從日常的水罐、燈盞到墓葬陪葬品,都是古文明生活的一部分。孩子們也在老師指導下親手捏陶,有人做杯子,有人做小碗,最後排成一桌。

另一趟是參觀 King Tut 仿墓與 Howard Carter House。King Tut 的仿墓是依照帝王谷圖坦卡門墓室等比例重建的,牆上的彩繪與原作幾乎一模一樣,色彩依然鮮艷。導覽員介紹著1922年英國考古學家霍華德・卡特(Howard Carter)如何在帝王谷發現那座幾乎完整保存的法老墓,讓世人重新認識古埃及的輝煌。走進他的故居,牆上還掛著當年的黑白照片與手稿,彷彿回到那個令人激動的考古年代。

有一次活動帶著孩子到尼羅河邊的沙洲玩耍。那是一片細軟的金色沙灘,河水清亮而平緩,小朋友在艷陽下追逐遊戲。

另一次的活動是市場尋寶遊戲,地點在東岸熱鬧的市集,那裡人聲鼎沸,蔬果、香料、布料、陶器一攤連著一攤,空氣裡混著孜然和灰塵的味道。孩子們分組照著任務單去找物品 - 檸檬、香料、烤餅攤、駱駝圖案的紀念品。一路問價、比手畫腳、學著說阿拉伯語。那天回程時大家手上都提滿戰利品,笑聲不斷。

這些戶外課,讓原本抽象的埃及變得真實而多層次,有古文明的光輝,也有現代生活的喧鬧與塵土,孩子在其中自然地學習、觀察,像吸收陽光一樣。

埃及版感恩節

學習營的週末,大家會一起聚餐。那天我們去了鎮上一家頗有名氣的旅館,院子裡有花園和游泳池,綠意盎然,氣氛出奇地悠閒。牆上掛著些微褪色的壁畫,餐廳外有幾張鐵椅。最難得的是,這裡竟然買得到啤酒,在穆斯林國家裡可算是稀有的。

餐廳是自助式 buffet,菜色琳瑯滿目,看起來豐盛,但味道嘛,就……主要是靠氣氛取勝。真正的重頭戲是那場旋轉舞表演,舞者身著鮮豔的長裙,一圈又一圈地轉,裙擺像萬花筒般打開,音樂一響,全場都被吸引住。孩子們看了兩眼就跑去打撞球、游泳去了,大人們則邊吃邊聊,交換旅途故事。

剛好在埃及時遇上感恩節,除了我們以外,只有另一家美國家庭知道這個節日的存在。她提議大家一起過節,我一聽當然舉雙手贊成,結果沒想到,活動主辦單位又搞成一場「旋轉舞加埃及菜自助餐」派對。

那晚樂團賣力演奏,裡頭有一種聽起來像中國嗩吶的樂器,聲音又高又刺耳,直鑽腦門,搞得我頭都快炸開。現場氣氛倒是很嗨,觀眾被熱情的節奏帶動,有人起身共舞,連來自多明尼加的媽媽都拉我上場,但我實在無法融入,只好早早閃人,跑到外頭和幾個同樣被「埃及嗩吶」震退的人閒聊,交換各自的文化衝擊筆記。

後來我們幾個覺得意猶未盡,怎麼都不像過感恩節。於是我和那位美國媽媽決定重辦一場「正宗美國版」感恩節晚餐。這次沒有旋轉舞,只有香噴噴的烤雞、馬鈴薯泥、四季豆,氣氛溫馨許多。本來想烤南瓜派,但奶油在這裡可是稀有物,好在她靈機一動,改做了蘋果派。甜點上桌時,大家都笑了,終於有一點感恩節的味道,也算暫時撫慰了我們的第二層文化鄉愁。

哈布神殿

在所有盧克索的神廟裡,我最喜歡的就是 Medinet Habu(哈布神殿)。這是我們在埃及參觀的第一座神廟,也是顏色和細節保存得最好的。哈布神殿是拉美西斯三世(Ramses III)的葬祭廟(Mortuary Temple),他生前就開始建造,用來祭祀自己以及供奉神明。

全盛時期的哈布神殿,不只是座神廟,而是一整個繁榮的宗教與行政中心:裡面有祭壇、倉庫、作坊、辦公室、王宮,甚至還有祭司與官員的宿舍。幾個世紀以來,這裡是底比斯(Thebes)經濟與宗教的核心地帶。

神殿的入口是非常特別的「敘利亞門(Syrian Gate)」,一棟仿照古代敘利亞堡壘的兩層樓建築。這種設計靈感來自埃及與赫梯人(Hittites)的戰爭時期,象徵著勝利與權力。穿過城門,迎面而來的是保存完好的第一道塔門(pylon),牆上浮雕描繪著拉美西斯三世在戰場上擊敗敵人的場景,其中最著名的是他戰勝利比亞人的浮雕——他們身著長袍、留著鬢角與鬍子,一看便知身份。甚至還有一幅相當血腥的場景:書吏正在點算被砍下來的手與男性象徵,用以統計戰功。

在第一個中庭左側是法老的宮殿遺址,據說後方三間房間是王后與妃嬪的居所。神廟與宮殿之間有一個名為 「顯現之窗(Window of Appearances)」 的開口,法老會在那裡露面,接受臣民的朝拜。

我們繞到後面,找到聖湖與古代教堂遺跡。宮殿遺址比想像中小許多,但站在黃昏時分的外牆前,看著那些依舊清晰的浮雕,彷彿能感受到三千年前的神聖氣息。

拉美西神殿

學習營每週的「神廟俱樂部」活動,這次帶我們來到 Ramesseum(拉美西翁神殿),也就是拉美西斯二世(Ramses II)的葬祭廟(Mortuary Temple)。這位法老在埃及歷史上名氣極大,在位超過六十年,修了無數神廟、巨像與方尖碑,幾乎整個尼羅河沿岸都留有他的名字。

不過,與他在卡納克神廟(Karnak)和阿布辛貝(Abu Simbel)那兩座保存完好的傑作不同,拉美西翁神殿如今的模樣比較淒美。廢墟一樣的寂靜,石柱東倒西歪,牆上的浮雕風化斑駁。最震撼的,是那座倒塌在地的拉美西斯二世巨像,原本高達十八公尺,重達一千多噸,現在只剩殘軀橫躺在廢墟之中,仍能看出他那莊嚴的五官。站在一旁的人都成了比例尺,渺小得像螞蟻。

這座倒像曾啟發英國詩人雪萊(Percy Bysshe Shelley),寫下名詩〈Ozymandias〉——Ozymandias 就是拉美西斯二世的希臘文名。詩裡描述一位旅人看到一尊斷裂的巨像,基座上刻著 「我是萬王之王奧茲曼迪亞斯,看看我的偉業吧!」 但四周卻是無邊無際的荒原。雪萊用這畫面諷刺帝王的虛榮與權力的短暫,提醒世人再宏偉的成就,也終將化為風中的塵土。

午後的陽光照在斷裂的石像上,線條柔和卻滲出一種威嚴。孩子們在廢墟間跑來跑去,嬉笑聲在石柱間迴盪,我卻忍不住想著,三千年前的王,也許也沒料到,後世的人會以這樣的眼光記得他。

哭泣的孟農巨像

前往盧克索西岸的路上,最先迎接旅人的,就是那兩座壯觀的石像——孟農巨像(Colossi of Memnon)。它們原本是法老 阿蒙霍特普三世(Amenhotep III) 的守門神像,象徵著王權與威嚴,各自高約十八公尺,從平原上筆直升起,氣勢驚人。如今巨像的臉早已風化,看不清神情,但那種沉默的力量依舊令人屏息。

這兩尊雕像其實是阿蒙霍特普三世葬祭神廟的入口,那座神廟曾是西岸最大規模的建築,甚至超過後來的拉美西翁,只可惜如今只剩這兩位孤單的「守門人」。考古學家仍在持續挖掘,希望能復原當年的壯觀景象。

「孟農」這個名字,其實是希臘人亂取的。早在希臘羅馬時期,這裡就已是觀光熱點。當時的人以為這尊雕像代表特洛伊戰爭中被阿基里斯殺死的傳奇非洲國王孟農(Memnon)。傳說清晨太陽升起時,北邊那尊石像會發出一種淒清的哨聲,像是在哭泣或呼喚母親——黎明女神伊俄斯(Eos)。古人相信,聽見這聲音會帶來好運。

後來在西元三世紀,羅馬皇帝 Septimius Severus 下令修補了裂縫,聲音也就此消失。原來那「哭泣」不過是因為石像受熱與風化產生的裂縫共鳴,但故事留下來了,成為這片沙漠裡最詩意的傳說。

德爾麥地那工匠村

離開帝王谷不遠,就是古埃及工匠的家園 - 德爾麥地那(Deir el-Medina)。這裡的居民,是專門替法老修建陵墓的工匠、畫師與石匠,他們的生活雖隱於沙漠邊緣,卻留下了極為生動的遺跡。

村子的遺址至今仍能看出整齊的街道格局與房屋基座,想像當年他們每日從這裡出發,到帝王谷深處雕鑿神廟與墓室。沿著陡峭的石階往下,是工匠們為自己準備的墓室,那種陡峭的坡度,讓人幾乎得手腳並用才能抵達。

墓室雖小,卻驚人地華麗。牆上滿是鮮豔的色彩與細緻的線條,時間彷彿沒有在這裡留下痕跡。許多壁畫描繪著阿努比斯(Anubis)為亡者製作木乃伊的場景,象徵重生與守護。

屋頂上則繪滿繁複的幾何與象形文圖案,美得讓人不想離開。這些為法老建造永生宮殿的工匠,竟也用同樣的心思為自己留下永恆。

貴族之谷

不遠處的貴族之谷則埋葬著皇親國戚與王朝高官。與帝王谷的莊嚴不同,這裡的墓室更貼近生活,壁畫中充滿人間的細節- 宴會、農耕、音樂、家庭場景,甚至還葬有嬰兒木乃伊,小小的身軀被細心包裹,學者推測可能是王族的孩子或貴族之子,即使地位尊貴,也無法逃脫生死的循環。。

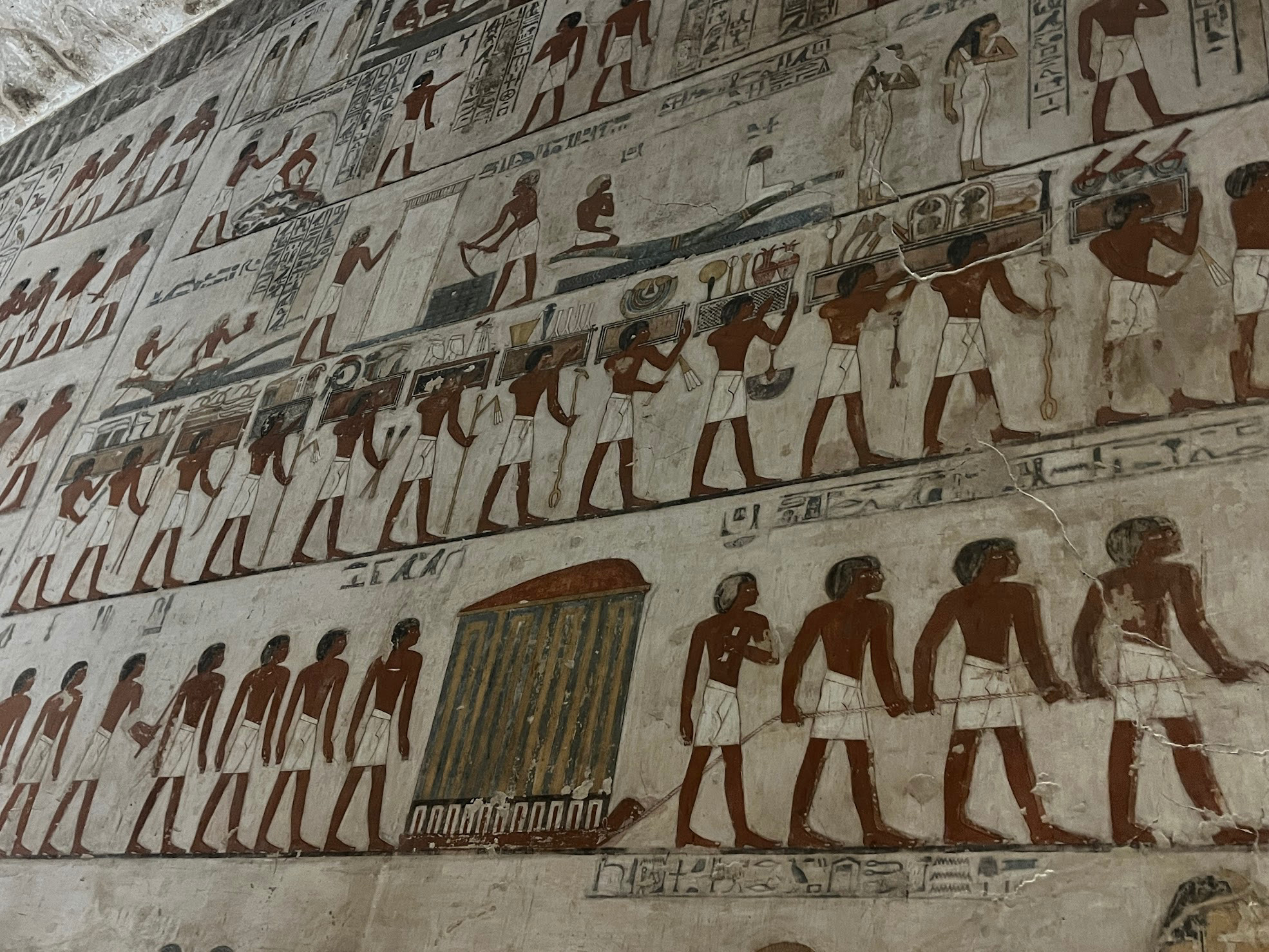

牆上滿是色彩鮮明的壁畫,描繪著亡者生前的生活:收穫、宴會、打獵、進貢,人物成排而立,像一場通往來世的遊行。那標準的埃及姿勢——雙腳岔開、身體正面、頭側面、眼睛正視前方——象徵靈魂完整,能在來世被神明辨認。

在這些壁畫間,也能見到來自南方的努比亞人(Nubian People)形象——黑皮膚、捲髮、穿著鮮豔布料。他們是古埃及歷史中不可或缺的一部分,既是鄰國、盟友,有時也是士兵或商人。他們的形象被如實刻在牆上,為古埃及的多元樣貌留下了見證。

在路克索的這段日子,因為學習營,我們暫時停下腳步,融入當地的日常,體驗了農村生活、結識來自世界各地的家庭。我們也將探索這座古城的靈魂,那些從尼羅河兩岸崛起的神廟與陵墓,追尋法老的足跡。