在黑山的一個月時間裡,我們大多數時候都待在海岸線上。不過北部山區的壯麗風景實在不能錯過,於是安排了幾天自駕,往 Durmitor 國家公園出發,沿途順道停留幾個自然與文化景點。第一站就是利帕鐘乳石洞 (Lipa Cave)。

利帕鐘乳石洞

黑山大部分地區其實都坐落在富含可溶性石灰岩的喀斯特地形之上,因此洞穴無處不在,據說境內超過一萬座洞穴,但只有這裡整備完善,對遊客安全開放,顯得格外珍貴。Lipa Cave 全長約 2.5 公里,內部落差超過 300 公尺,還有地下河流流過,光是想像就覺得神秘。

一踏進洞口,立刻被 8~12 °C 的冷空氣包圍,彷彿瞬間進入另一個世界。外頭艷陽高照,洞裡卻涼得刺骨。我們完全沒帶保暖衣物,只能一邊打哆嗦一邊小心翼翼走在濕滑的地面上。

這個洞穴的故事也很有趣——據說最初是因為一條狗誤打誤撞鑽進去,當地人追著牠才發現了入口。1839 年,英國考古學家 Austen Henry Layard 首次留下書面記錄,奧匈士兵甚至還曾加寬洞口,並把裡頭的水作為飲用來源。

我們參加的是標準導覽團,整個行程約一小時。從停車場搭上小火車到入口,再由導遊帶領深入洞穴,沿途講解,讓人邊走邊驚嘆。洞內的鐘乳石、石筍和石柱形態各異,有的像細長的義大利麵、有的像爆米花、也有似鱷魚、圖騰或冰淇淋的形狀,真像一場大自然的雕塑展。燈光映照下,石幔的紋理與石柱的輪廓格外清晰,既神秘又震撼,宛如走進一個靜謐的異世界。

走出洞口時,重新踏回山坡上的陽光,強烈的日光讓人一時睜不開眼。回頭望著那個幽暗的入口,很難想像剛剛那片冰冷又神秘的地下世界,就靜靜隱藏在這片丘陵之下。

黑山的湖光山色

英國 19 世紀的浪漫詩人拜倫這樣形容黑山:「當大自然的珍珠播下時,大部分都散佈在這片土地上。黑山的海岸線是陸地與海洋最美的相遇。」 我完全懂他的感受,一路上的景色總讓人驚喜。

沿途 Skadar 湖宛如一個綠色馬蹄灣,讓我想起美國那片紅岩的馬蹄灣,但這裡的色調更柔和。雖然車程艱辛,彎又窄的山路偶爾讓人心緊,但每當看到湖光山色、還有那些點綴在路邊的可愛小木屋,心情瞬間閃閃發亮,真像拜倫筆下的 「大自然珠寶」。

黑山鄉間常見用當地石材建造的小木屋(katun huts),加上斜屋頂通常覆蓋隨處可見的紅瓦或木板瓦,為當地傳統山地建築,簡易卻極具質樸魅力,是牧羊、避暑或放牧時短期歇歇腳的庇護所。這些屋舍往往形狀利落、線條簡潔,即使沒有刻意設計,也像精緻擺設般融入山野,成了最自然的風景搭配。

我們偶然繞錯路,卻意外發現了 Bukumirsko jezero 小湖——這才是旅程最令人難忘的瞬間。那裡幾乎無人,一群綿羊悠閒地在翠綠湖畔喝水,周遭是靜謐美得像桃花源的山光水色。那一刻,只剩我們,像被仙境邀請進場一樣。

一路開車雖然累,但美景像慢慢把疲憊吸走—這裡的景色就是給旅行者最真貴的治癒與養分,讓人即便疲憊,還能鼓起勇氣再啟程。

不敢在美景前停留太久,必須趁著天未黑前抵達今晚下榻的營地,否則不知該如何在黑暗裡開這彎來繞去的山路。沒想到,往窗外一著眼,居然是白色粗體的英文 「Hollywood」 看牌,在黑山的山上為何會有山寨好萊塢看牌,我到現在也未想明。

這一整趟兩年的環球旅行,唯一一次和執法人員打交道就是在黑山高速公路上被開超速罰單。是我們大意了,一路上都被超車、按喇叭,警察埋伏在下坡處測速,被抓到超速也只能認了,不過,沒想到當場刷卡居然有打折!?

峽谷旁的歐洲之淚

傍晚到達營地,還有個很詩情畫意的名字 - 歐洲之淚(Eko Oaza-Tear of Europe)。其實我們是住在小木屋裡,裡面的設備挺不錯的,附有廁所和廚房。晚餐隨便用帶來的食材煮煮,就坐在木屋門口配著向晚的山景吃。

營地有招待飲料,所以吃完晚餐,我們便去營地的酒吧和飲料。大人喝的是當地的一種水果釀的烈酒 Rakija,我小沾了一口便不敢再喝了,怕醉。和一旁的瑞士夫妻搭上話,就天南地北的聊起來了,原來兩位都是老師,學校裡有許多巴爾幹半島來的學生,趁暑假就開著露營車來旅行,想了解一下這裡的風情人文。

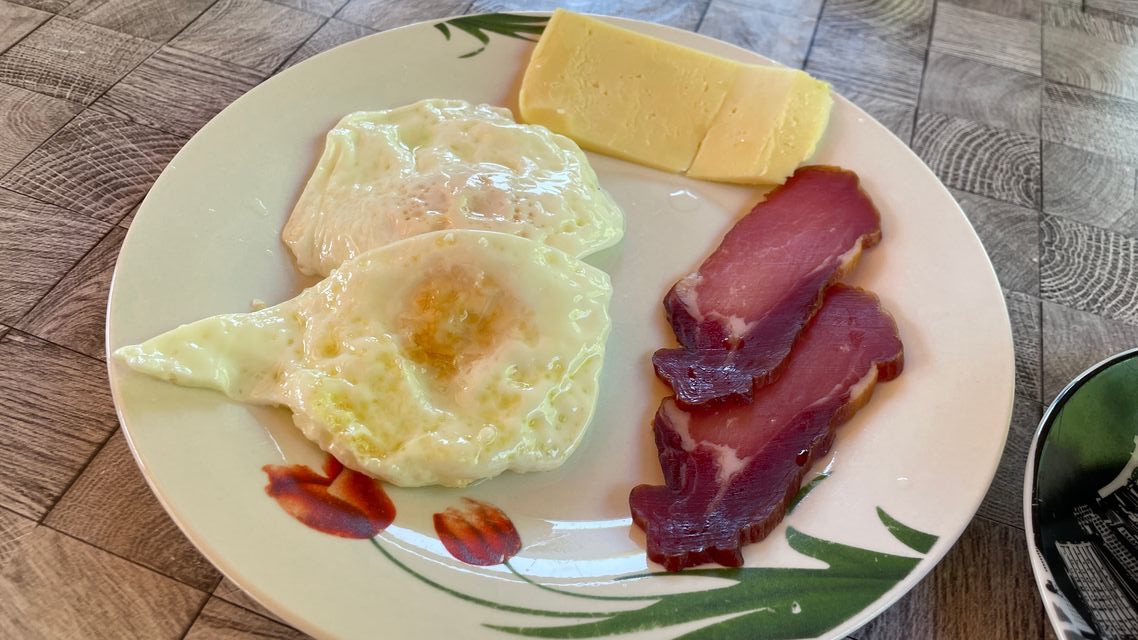

營地提供的早餐相當豐盛,尤其是那搭配麵包的鮮奶油,吃的出來相當新鮮,口感絲滑、味道濃郁,讓我念念不忘。其他的自製麵包、果醬、燻肉和起司都是樸實的好滋味,就連平凡的煎雞蛋都美味無比。

「歐洲之淚」 其實是建在峽谷旁,有一條小徑可以走下去峽谷底部的河邊。吃飽飽,剛好去冰涼的河水裡戲水。綠茵蔥蔥,河水清澈透底,好一幅夏日風情畫。

依依不捨離開「歐洲之淚」營地,我們來到號稱是世界第二深峽谷的 Tara 峽谷(Tara River Canyon)。這條峽谷全長 82 公里,最深處達 1,300 公尺,被列入 UNESCO 世界自然遺產,是 Durmitor 國家公園最壯觀的景色之一。翠綠的峽谷和美國大峽谷的蒼涼紅岩迥然不同,這裡是滿眼的綠意與生機。橫跨峽谷的著名 Đurđevića Tara Bridge(塔拉大橋),建於 1940 年,是當時歐洲最長、最高的混凝土拱橋之一。走上橋,從橋上往下望去,谷底一條夢幻的碧綠色 Tara 河在山谷間蜿蜒流淌,偶爾還能看見小船隨著急流翻騰,驚險卻又充滿樂趣。橋旁也設有高空滑索,遊客可以從峽谷的一端一路飛躍到另一端,感受心跳加速的刺激。

Durmitor 國家公園

在前往 Durmitor 國家公園的山路上,我們竟意外遇見一整群低頭吃草的綿羊和野馬。其中有一頭毛茸茸的小馬突然站在路邊,吸引大家紛紛下車圍觀拍照,真是太可愛了!

在公園裡的兩天中,最讓我印象深刻的,莫過於 Sedlo 高原(Sedlo Plateau)那宛如仙境般的壯美景致──廣闊的高山平原鋪滿綠色,一眼望去像條鋪展的地毯,伴著遠處冰川高峰的畫面,像是來到了童話裡的夢幻舞台。

坐下來,好好欣賞美景,看著天上雲朵飄過原野,留下流動的陰影,宛如自然畫布上的絕美畫作。

關於黑湖 (Crno Jezero),其實並非如名那樣 「黑」,而是因為身後密集松林的倒影讓湖面呈現深邃的色彩。這湖其實由兩個連通湖泊組成:Veliko Jezero(大湖)與 Malo Jezero(小湖),它們之間的細長水道在夏季會乾涸,成為兩個分湖。湖邊有環繞全湖的 3.5 公里步道,大約 1–2 小時可以輕鬆繞完,途中還設了長椅與觀景平台,非常適合放慢腳步靜靜欣賞湖光山色。湖畔也有餐廳供應當地料理,讓人邊享景邊歇息

在黑湖邊散步時,我卻看見一個小孩隨手把冰棒的塑膠包裝丟在湖畔,父母竟也無動於衷。怎麼會有人在如此美麗的湖邊留下垃圾?我實在看不下去,只好趕快撿起來丟進垃圾桶,心想這樣的自然奇景,不該被輕易糟蹋。這裡的遊客不少,我想是因為相比海岸邊的熱浪,山區的氣候清涼舒適,正好成了完美的避暑之地,黑湖也是國家公園的一大景點。

常看到路邊賣水果酒和蜂蜜的小販,忍不住買了兩小罐,一罐有果乾和堅果,另一罐則是不常見的黑蜜。黑蜂蜜第一次吃,口味和一般的蜂蜜相差甚多,但一吃上癮。可惜不好攜帶,否則我一定買一大罐沿路帶著吃。

Ostrong 修道院

回科托的路上,我們停留了Ostrong Monastery。我們把車停在下院(Lower Monastery),這裡有幾座白色的教堂與寬廣的廣場,是許多朝聖者聚集、休息甚至過夜的地方。從下院抬頭望向山壁,白色的上院(Upper Monastery)就像懸在半空中一樣。因為不想在烈日下徒步爬山,我們決定搭上在停車塲招攬生意小巴上去,沒想到司機一路狂飆,我們在車裡被甩得七葷八素,總算抵達山腰時已經決定,下山寧願自己慢慢走。

這座修道院屬於塞爾維亞正教會,17 世紀由赫爾採哥維納的大主教聖瓦西里(Saint Basil of Ostrog)在近乎垂直的石壁上創建,現今分為下、上兩座院區:下院以 1824 年的聖三一教堂為中心,住宿多在這裡;上院則鑲在岩壁洞窟裡,包含「獻主於殿」與「聖十字」兩座洞窟教堂,聖瓦西里的聖髑就安放在上院,難怪信徒絡繹不絕。創建者聖瓦西里的聖髑,被視為能治癒與保護的象徵,因此不僅正教徒,連天主教與穆斯林也會特地前來。許多朝聖者會選擇在廣場打地鋪過夜,只為靠近這片聖地,Ostrong修道院如今是巴爾幹半島最重要的朝聖地之一。

修道院依懸崖峭壁而建,白色的建築彷彿直接嵌進岩石中,白牆與岩石渾然一體,視覺震撼極了。走進狹窄的洞窟教堂,昏黃的燭光映著信徒專注的臉龐,每個人都安靜地祈禱、點蠟燭、親吻聖像。洞穴裡空間不大,但能感受大家的虔誠意念,使得整個修道院有種神聖不可侵的神秘氣場。

我們走下山的途中,看見路旁樹枝與石縫間塞著各式圍巾、襪子與手帕,明顯是朝聖者特意留在路上的,那是朝聖者留下的心願。我不確定這些布片承載了多少祈求,但在夏日綠蔭裡,它們隨風飄動,像是一個個未竟的祈禱。這趟奧斯特羅格修道院之行,不只是參觀一座懸崖上的建築,而是親身走入一段活生生的信仰傳統,既壯觀又令人心靈震動。

尼克希奇 Niksic

尼克希奇是黑山的第二大城,但少了科托、布德瓦那種觀光海岸的喧囂,更像是一座樸實的工業城,節奏緩慢卻真實。午後,我們在廣場邊找了一間餐廳坐下,點了一杯冰涼的 Nikšićko pivo ——來自當地 Trebjesa Brewery 的驕傲,也是全國最知名的啤酒。

炎炎夏日,金黃色的氣泡飲品入口即化,沁涼的爽快感讓人忍不住大口暢飲。桌上還有這裡盛名的燻肉和香腸,鹹香厚實,與冰啤酒正好是絕配。看著廣場上人們閒適散步,孩子追逐玩耍,我突然覺得,旅行裡最奢侈的時刻,往往就是這樣簡單的午餐,一座陌生城市、一杯啤酒、一盤在地美食,足以記住這片土地的滋味。

黑山海岸線

布德瓦(Budva) 是黑山最著名的夏季度假勝地,長長的海灘、熱鬧的水上活動和夜生活,吸引著來自各地的遊客。我們沒有下水同樂,而是走進古城探訪。這座城市有超過 2,500 年的歷史,是亞得里亞海沿岸最古老的聚落之一。羅馬時期便已定居,而後在 威尼斯共和國統治近四百年(1420–1797) 的歲月裡,城牆與大部分的建築逐漸成形,今日所見的風貌大多延續自那段時光。之後奧地利帝國也曾管轄約百年,歷史的層疊在城裡留下痕跡。

古城被城牆圍繞,內部街道有些呈棋盤狀,卻常常打破規律,迂迴蜿蜒,偶爾通向小廣場。如今這裡全是步行區,腳下踩過的石板路,也許正覆蓋著尚未完全出土的古蹟。走在巷弄間,常會突然撞見一段斑駁的遺跡,甚至有些服飾店的地板下直接展示著羅馬遺址,歷史與日常生活如此自然地交疊。

和寧靜莊嚴的科托或杜布羅夫尼克不同,布德瓦給人的印象更偏向一個開放、喧鬧的渡假城。古城之外是林立的酒吧、購物中心和夜店,夜晚燈火輝煌,遊人不斷。白天與夜晚、古老與現代,在布德瓦彼此並存,構成一種獨特的對比與魅力。

往 Bar 的方向開去時,路旁突然出現一個壯觀的小島 - Sveti Stefan 聖斯特凡島。遠遠望去,紅瓦屋頂緊密依附在岩石上,被一條狹長的堤道連接到陸地,就像從童話裡浮現的夢幻小島。站在海灣邊看著它,第一眼只覺壯觀浪漫,但細查之後才知道,這座小島的故事比外表更曲折。

原本是十五世紀的漁村,後來因土耳其威脅,居民投靠威尼斯保護,並在島上築起防禦工事。幾百年後,人口逐漸凋零,直到上世紀五○年代,南斯拉夫政府將最後的居民遷走,把整個島嶼改造成豪華度假村。自此,Sveti Stefan 成為世界名流的遊樂場,瑪麗蓮夢露、伊莉莎白泰勒、公主瑪格麗特都曾來此度假。如今,島嶼不再對外開放,只能遠遠凝望。

我們站在岸邊,眼裡是絕美的風景,心裡卻帶著一絲感慨,這座宛如仙境的小島,已成為專屬於富豪的私密天堂。

等我們開到 Bar 的時候,已經在外頭跑了一整天,燕燕大概真的累壞了,怎麼樣都不肯下車。車子停在停車場,我們猶豫了一下,最後乾脆打道回府。旅行途中,常常被許多行程牽著走,差點忘了他們也還只是小學生的年紀。其實能跟著我們東奔西跑,已經很不容易了。想到這裡,心裡更多的是感謝,能有這兩個貼心又隨和的孩子作伴,一起走過這些遠方的風景,真是難得的幸福。比起多走一個城市,能珍惜一家人和和樂樂在一起的時光,才更重要。