我們的巴爾幹半島之旅,來到前南斯拉夫的首都 - 貝爾格勒。老實說,出發前對這片土地的歷史並沒有多深的了解,只知道這裡的國家曾經都屬於南斯拉夫,後來經歷了分分合合、恩怨情仇。因為這次行程要轉機,加上從未到過塞爾維亞,便決定停留三晚,親眼看看今日的貝爾格勒。入住的公寓就位在舊城中心,外觀灰灰舊舊,但推門進去,裡頭卻藏著翻新的空間。短短幾天,我們想看看,這座曾經的巴爾幹心臟,如今呈現出什麼模樣。

歷史與建築

從公寓窗口望出去,街上人車川流不息,與黑山那些悠閒的觀光小鎮相比,這裡的節奏快得多。貝爾格勒,意為 「白城」,靜靜地坐落在薩瓦河與多瑙河的交會處,地理位置得天獨厚,也因此注定承受了無數次爭奪與戰火。

自古以來,這裡先後被凱爾特人、羅馬人、斯拉夫人以及拜占庭、奧匈、奧斯曼帝國所占領,歷史上幾度在不同勢力之間易手。作為巴爾幹的咽喉要地,貝爾格勒曾經被夷為平地不下數十次,戰火與重建幾乎成了它的宿命。

20世紀,它是南斯拉夫的心臟;二戰時承受德軍的猛烈轟炸,冷戰年代又成了鐵托政權的舞台。直到1999年,北約的空襲再度重創這座城市,歷史的滄桑一路堆疊,如今的貝爾格勒,帶著斑駁卻倔強的姿態站立。

從亞得里亞海邊的藍天白雲、閃閃發光的海灘,到眼前這座歷經無數戰火的 「白城」,那種對比強烈得讓人難以忽視。也正因如此,這座城市顯得格外真實,不再是旅途中為了觀光而粉飾的風景,而是一個帶著傷痕卻依然活力四射的生命體。

走在貝爾格勒,最先感受到的是一種拼貼感。城市裡的建築風格,就像一部翻不完的歷史書,從遍佈街角的東方拱門,到宛如中歐小鎮的屋舍,再到新貝爾格勒筆直矗立的現代高樓。

十九世紀時,奧匈帝國的痕跡為這座城市添上了繁複的浮雕與新古典的氣派;二十世紀初,又被法國的優雅、俄羅斯的厚重所滲入。特別是1917年後,一批逃離戰火的俄國建築師,將他們的手筆留在這裡,讓老城裡的建築帶著一抹異鄉的風情。

老貝爾格勒最華麗的,莫過於新巴洛克與新文藝復興式的建築,立面莊嚴,卻也帶點浪漫。而在戰後,共產政權為了容納大量湧入城市的農村人口,興建了大片粗獷的混凝土方塊—這種被稱作 「野獸派」 的風格,至今仍大面積地存在。

於是,在同一條街上,你會同時看到奧匈式的繁複、共產時期的冰冷、土耳其留下的拱門,還有新世紀的玻璃大樓。城裡很多風格各異的噴泉,廣場中八角型帶有水龍頭的噴泉,造型似乎再現了穆斯林傳統裡的淨身設施,跟在土耳其清真寺外用來洗腳的一樣。這城市真的是把各個時代、各種文化都揉雜在一起。

這樣的矛盾卻也真實。貝爾格勒不是一個 「統一風格」 的城市,它更像是經歷過大風大浪後留下的拼圖,每一塊都說著不同的故事。

兩頭鹿餐廳 Dva Jelena

我們住得離波希米亞區不遠,先找了間名氣不小的 「兩頭鹿餐廳」(Dva Jelena)祭五臟廟。這裡可是當地頗有歷史的酒館,木質桌椅、熱鬧的氛圍,很有老歐洲的味道。

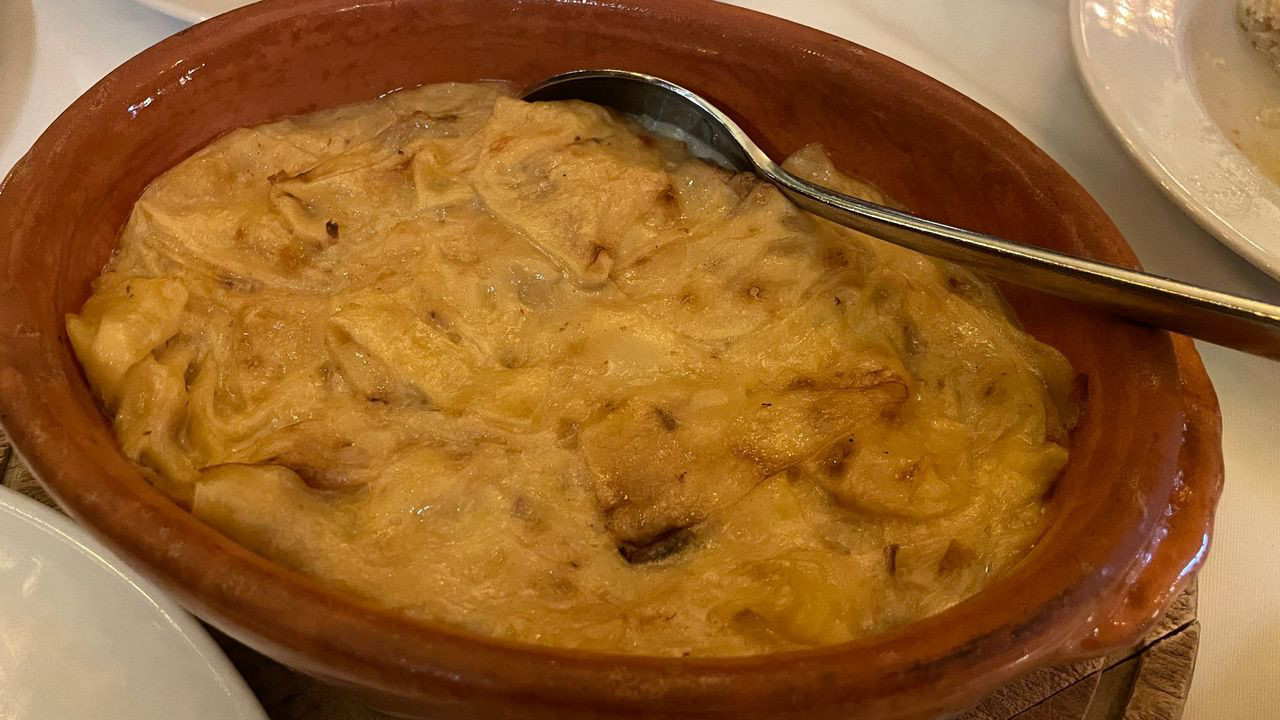

菜色和之前在黑山、克羅埃西亞吃到的很不同,少了沿海的海鮮清爽,多的是燉煮類的厚重料理。翻著菜單,我們看到一道英文翻譯成 「so yummy local dough」 的料理,忍不住笑了半天,最後還是點來試試。端上來才發現是叫 mlinci 的麵食 - 濕濕軟軟地泡在奶醬裡,說不上好吃,但確實算是新滋味。

吃飽後我們散步到 Kneza Mihailova 街,這是貝爾格勒最熱鬧的購物大道,兩旁建築高大典雅,人潮不斷。再走幾步就是共和國廣場,自 2000 年以來,隨著塞爾維亞與西方關係的恢復,這裡也逐漸成為外國遊客的聚集地,氣氛比想像中更國際化。

城市導覽

在城市旅行,我們已經很習慣參加 free walking tour。對短短幾天的旅客來說,這是最好的入門方式:能迅速認識一座城市的人文與歷史,之後若有時間,再回頭探訪感興趣的景點。這次從波希米亞區一路走到多瑙河畔,邊走邊探索這座城市。

導遊說,酒館對塞爾維亞人有著特殊意義,不僅是喝酒聊天的地方,更曾是政治家與文人討論大事、甚至簽署重要文件的場所。回想起前一天在 「兩頭鹿酒館」 用餐時,座位旁的油畫正是一群衣冠楚楚的紳士,神情嚴肅地圍坐在一起,原來背後真有其歷史根源。

接著我們走到塞爾維亞白話文運動的啟蒙地。1814 年,語言學家 Vuk Karadžić 制定了塞爾維亞的西里爾字母,依據 「一個音一個字母」 的原則。今日的塞爾維亞人同時使用西里爾與拉丁字母,成為世界上少有的 「雙書寫系統並存」 的民族。

聽到這裡,不禁讓我聯想到地球另一端的中國也曾掀起的白話文運動,試圖把知識帶給更廣大的群眾,打破原有的階級藩籬。不同的語言與文化,卻在歷史的洪流裡有著相似的追求。

如今,貝爾格勒街頭隨處可見帶有政治意味的塗鴉與壁畫。或許這正是城市在表達:歷經戰火與動盪,民主是否終於能真正紮根?

繼續跟著導遊來到貝爾格勒唯一一座仍然存在的清真寺 - Bajrakli Mosque。這座建於十六世紀的清真寺,曾經是兩百多座清真寺中的一員,如今卻成了孤單的倖存者。它的命運和這座城市一樣,多次在政權更替中被改頭換面:奧地利人來時,它成了天主教堂;鄂圖曼人奪回後,又恢復成清真寺。

如今看起來安靜而不起眼,牆上仍能看見燒毀過的痕跡,那是2004年科索沃動亂時,被憤怒的人群點燃留下的傷口。對我來說更鮮明的畫面卻是,人行道地上散落著不少狗大便,旁邊還立著 「請清理」 的標示。歷史的厚重與日常的瑣碎,就這樣並排出現在眼前,讓人忍不住苦笑。

接著經過貝爾格勒動物園,導遊說這裡有個收集白色動物的癖好,因為貝爾格勒的名字意為 「白城」,所以園裡要呼應這份象徵,白獅子、白老虎、白水牛,甚至還有白鱷魚。那隻鱷魚更是傳奇,竟然活過了兩次世界大戰,彷彿用它灰白的身影見證了人類的瘋狂。

動物園本身也不平靜。二戰時,它被轟炸了兩次,先是德軍的炸彈,後來又被盟軍的炸彈掃過。戰火中,人和動物都難以倖免。想著想著不禁覺得諷刺,被戰火熏黑了無數次的 「白城」,還能真算得上白嗎?

接下來走到河畔的卡勒梅格丹堡壘(Kalemegdan Fortress),彷彿踏入一座活生生的歷史博物館,一層一層疊加的文明,精準演繹這座城市的百轉風雲。這座堡壘已有超過 2000 年歷史,從凱爾特人建立最原始的防禦據點開始,到羅馬人建城(Singidunum)、拜占庭的重建、再到經歷鄂圖曼與奧匈時期、南斯拉夫建設,不斷被毀又重建。堡壘分為高地與低地,公園園區中還保留著羅馬時期遺跡、軍事博物館、鐘樓與砲彈庫,以及隱藏的地下通道與地道。

站在高處,最醒目的便是象徵勝利的 Pobednik 雕像,原本計畫豎立在市中心廣場,卻因裸體形象惹爭議而被移到這裡。從 1928 年便坐落於此處,面向兩河交匯與廣袤平原,意味深長凝視著雙河。導遊告訴我們,雕像全身布滿約三十處來自二戰時期的子彈與彈片痕跡,這些傷痕即使經過修復,依然提醒著人們戰火的殘酷。站在風光明媚的堡壘上,很難不感慨,這座碉堡兩千年來被毀四十四次;而今,遊人閒步其間,孩子在草地奔跑。歷史彷彿在耳語:人類一次次互相殘殺,最後換來的究竟是什麼?值得嗎?

它的地理位置極戰略,坐落於薩瓦河與多瑙河交會處的高地,俯瞰都市與河流的交織景觀,成為城市最浪漫的綠洲與觀景點。

現在貝爾格勒的夜生活豐富多彩,通宵營業的俱樂部遍部整個城市。最具知名度的夜間活動是乘遊船遊覽薩瓦河和多瑙河。

在碉堡附近,有一間將近兩百年歷史的老酒館,幾乎可以說是貝爾格勒最知名的地標之一。酒館正對著主座堂聖米哈伊洛大教堂(Holy Archangel Michael Orthodox Church),建於19世紀30年代,莊嚴的祭壇裡安置著塞爾維亞聖人的遺骨。當年酒館老闆原本想把店名取為 「教堂酒館」,卻被教會強烈反對。據說老闆一氣之下,乾脆在招牌上隨手寫了個 「?」,從此這間店就叫做「?酒館(Kafana “?”)」。諷刺又俏皮的名字就這樣流傳下來,成了城市最古老的酒館,也成了貝爾格勒最具幽默感的地標之一,專賣傳統巴爾幹料理。

塞國咖啡文化

土耳其人佔據了這片土地幾百年,留下的除了宗教和建築,還有咖啡和甜點。在大街上的 Kafeterija Magazin 1907 是導遊推薦的咖啡廳。他還特別提醒,別把美國拿著咖啡邊走邊喝、急急忙忙的那一套拿來貝爾格勒。塞國人愛喝咖啡,但喜歡坐下來慢慢邊聊天邊喝,那才是真正的咖啡文化。

這裡前身是一間創立於1907年的雜誌社,後來改建成咖啡館,復古與現代交錯的氛圍頗有韻味。我們聽導遊的話,乖乖坐下來點了杯卡布奇諾和蘋果派和一些鹹點,窗外是午後熙攘的街景,屋內則瀰漫著濃濃咖啡香,悠閒的度過了愉快的下午時光。

旅行中的孩子

旅行到了這個階段,步調總算抓到一個平衡。媽媽偏愛的歷史建築、博物館當然要去,但若整天只有這些,孩子們難免會覺得枯燥。於是我們學會了 「留白」,在 「家」 裡給他們時間畫畫、折紙,走在街頭若遇到遊樂場,也讓他們盪盪鞦韆。這些片刻雖然平凡,卻是旅行裡最真實的喘息。

有時還要特地安排 「孩子優先」 的景點。像這次去的視覺錯覺博物館,老實說,若不是為了孩子,我大概不會走進去。但結果全家笑得東倒西歪,留下的回憶比任何一座古蹟還要珍貴。旅行的意義大概正在這裡吧,不是看了多少知名地標,而是一起經歷多少不可複製的時刻。

在貝爾格勒的街頭,我們一次次遇見特斯拉的名字,從雕像到機場,無處不在。他是電力之父,但究竟該算塞爾維亞人還是克羅埃西亞人?這個問題,說起來其實有些複雜。

特斯拉 1856 年出生在奧匈帝國境內的一個小村莊,那裡如今屬於克羅埃西亞。他的父親是塞爾維亞東正教神父,母親同樣是塞族人出身,家境雖然普通,但傳統與信仰深厚。成年後的特斯拉先到奧地利、匈牙利與法國工作,最後移居美國,並在紐約度過了他最具創造力的歲月。也因此,塞爾維亞人說他是 「我們的民族英雄」,克羅埃西亞人說他是 「在我們土地上誕生的天才」,而美國人則更乾脆,直接把他奉為推動現代電力的發明家。

或許正因為如此,特斯拉的身分成了一道模糊的邊界,到底歸屬於哪個國家?每一個民族都想把他收編。但走在貝爾格勒的街頭,我反而覺得答案並不重要。真正重要的,是他把才智和想像力推向了全人類,創造力沒有疆界,就像旅行也不該被固定在單一的定義裡。

東正教堂

塞爾維亞大多數人信奉東正教,教堂的樣貌和我在義大利常見的天主教堂完全不同。想起在伊斯坦堡看過的聖索菲亞大教堂,它原本就是東正教的核心聖地,畢竟東羅馬帝國的國教便是東正教,一切的源頭都要回到君士坦丁堡。

在貝爾格勒,我們造訪了兩座代表性的東正教堂。先去了聖馬可教堂,建於二十世紀初,紅磚的外觀莊嚴厚重,和之前看過的教堂都不同,給人一種沉靜而樸實的感覺。

另一座則是城市的象徵——聖薩瓦大教堂。它坐落在弗拉查爾高原,傳說奧斯曼帝國首相曾在此焚燒聖薩瓦的遺骸,如今卻矗立著一座氣勢恢宏的拜占庭風格教堂,巨大的白色穹頂主宰了整個城市天際線。

聖薩瓦教堂的歷史充滿爭議與堅持。1932 年動工時,南斯拉夫正處在動盪之中,教堂的設計與象徵意義引發了長時間的辯論。最後的藍圖,甚至刻意模仿聖索菲亞大教堂的比例與規模。

走進聖薩瓦教堂,抬頭便是金光閃爍的穹頂,中央懸掛著巨大的金環,像太陽般灑下光芒,照亮壁上莊嚴的聖像。腳步聲在空曠的大殿裡迴盪,卻掩不住那份神聖的靜默。

教堂外,成排的人們一根根點燃蠟燭,低頭祈禱,燭火搖曳。我不禁想,如果君士坦丁堡沒有淪陷,或許聖索菲亞大教堂至今仍會像這樣,被金色的光輝與祈禱的聲音所填滿。

國家博物館

在貝爾格勒的最後一個早晨,我們去了國立塞爾維亞博物館 (National Museum of Serbia),這座坐落於共和廣場的歷史建築,曾經是銀行總行,1903年建成,1930年代增建展館,2018年重新翻修後才重新開放展覽使用。

大廳兩側排列著以 「柱女像」(Caryatid)作為柱子的雕像,典雅地支撐著上方空間,給人深刻印象。內部大理石裝飾與華麗的天花板,充分傳達出這棟百年建物的威望象徵。

聽說收藏高達 40 萬件的文物,有很多長久藏在黑暗倉庫裡。但走進展廳後,眼前琳瑯滿目的展品,從史前文明到近代藝術,完整又具系統,整體品質其實不輸西歐許多國家。博物館裡有一整房間的錢幣收藏:超過三十萬枚金屬文物,包括腓力二世與亞歷山大大帝的錢幣、瓦倫蒂尼安一世的金牌、塞爾維亞國王拉多斯拉夫時期的銀幣等。

十字路口城市

在貝爾格勒花最多時間的,其實不是景點,而是單純在街上走。這座被稱作「十字路口城市」的地方,光是隨意漫步,就能感受到層層文化的堆疊。

前腳才經過俄羅斯風格的 Hotel Moskva,建於 1908 年的老建築,曾經是城裡最豪華的酒店,綠色屋頂和華麗外觀,還帶著一點沙俄末期的浪漫氣息。

後腳卻馬上走進熱鬧的商店街,整齊的街道與咖啡館散發出些許西歐氣息。再往前走,一棟新蓋的美式購物中心冷不防冒出來,玻璃外牆和連鎖品牌,讓人一瞬間覺得彷彿置身於某個歐洲大城市。這座城市的面貌,不斷在不同的時代拼貼。

不過街邊小吃卻還是那麼傳統。我們特地去找了一家網路評價高的麵包店 Pekara Trpković,小小的店面裡,玻璃櫥窗陳列著各式各樣的酥餅和餡餅,層層疊疊的起酥皮一咬就掉滿桌子。

另一種地方必吃的則是 Pljeskavica - 塞爾維亞漢堡。路邊攤賣的版本,像吃熱狗一樣,自己選料加進去,大口咬下去才是王道。

然而,「十字路口」 不只是文化的交會,也意味著衝突與選擇。城市的牆壁與天橋上,到處是政治塗鴉。我一下飛機就在高速公路上看到英文噴漆的標語:「Kosovo is Serbia」。這樣的聲音提醒著過客,歷史並未遠去,南斯拉夫內戰留下的矛盾仍在街頭跳動;雖然年輕人卻嚮往西歐鄰國的繁榮,與加入歐盟的未來,但城市的根基卻緊緊拉著過去。

於是,貝爾格勒既能給你一份熱騰騰的酥餅,也會在牆上冷冷寫著歷史的裂痕。這或許正是「十字路口城市」最真實的樣貌。